К. М. ФОФАНОВ И РЕПИНСКИЙ КРУЖОК ПИСАТЕЛЕЙ

Сергей Вениаминович Сапожков

Профессор кафедры русской классической литературы Московского государственного педагогического университета, автор статей и книг о русской поэзии 1880 – 1890-х годов.

<…> В центре настоящего очерка — история кружка писателей и художников, собиравшегося по инициативе И. Е. Репина в Петербурге во второй половине 1880-х гг. [1] Его поэтическим лидером был Константин Михайлович Фофанов (1862—1911), фигура весьма колоритная и знаковая именно для 1880-х гг. Некоторые историки литературы (П. П. Перцов, Е. З. Тарланов) [2] склонны даже считать период 1887 г. (после смерти С. Надсона) – 1894 (дебют символистов) г. — “фофановским”. А Игорь Северянин пошел еще дальше и обозначил данный временной промежуток как “эпоху Фофанова”. Лидерство поэта, “миннезингера наших дней”, было признано многими авторитетными критиками и писателями переходной поры, такими разными по эстетическим воззрениям и масштабу дарования, как П. Краснов и В. Розанов, М. Меньшиков и Д. Мережковский, С. Надсон и А. Майков, Н. Лесков и Л. Толстой, А. Измайлов и В. Брюсов… Разумеется, находились и не менее авторитетные противники. Как бы там ни было, но на какой-то, пусть и короткий срок (5-6 лет после смерти Надсона) фигура К. Фофанова, действительно, стала центром притяжения ( и отталкивания) весьма разных литературных сил, а творческая полемика, развернувшаяся на собраниях кружка Репина, как в капле воды, отразила некоторые ведущие закономерности предсимволистской эпохи. “Мистической и жуткой загадкой прошел по земле этот принц и нищий, так причудливо сочетавший в себе землю и небо, звуки небес и самую серую прозу бытия, этот заколдованный злыми чарами царевич, этот ангел, которому нравилось пугать людей маской дьявола”. [3] Пусть и несколько претенциозно, но вполне точно выразил автор этих строк А. Е. Измайлов общее впечатление современников от поэтической личности Фофанова со всей ее болезненной двойственностью, отражающей то кризисное, переломное время, “продуктом полного сгорания” которого, по словам Ф. Сологуба, [4] эта личность и явилась.

Сам кружок, организованный Репиным, однако, имел свою предысторию. Стоит сказать о ней особо. Связана она не с петербургской квартирой художника, а с редакцией киевской газеты “Заря”, в которой сотрудничали будущие активные деятели и соорганизаторы репинских собраний — И. Ясинский и Н. Минский. Именно они летом 1884 года инициировали на страницах газеты дискуссию о границах научного и художественного познания, впоследствии названную Ясинским “киевским инцидентом”. Его главным результатом стала публикация знаменитой статьи Минского “Старинный спор”, обозначившей новые, предсимволистские идеалы творчества. Положения статьи в вскоре оригинально материализовались в самом духовном микроклимате репинского кружка и определили тот сложный рисунок силовых линий критической полемики, которую будет вести Фофанов со своими апологетами. <…>

Осень 1884 — весна 1885 г. стала для киевского кружка “новых романтиков” временем переломным. Пути — как “идейные”, так и собственно “географические” — сотрудников “Зари” все более и более расходились. <…> Ясинский явно ищет нового литературного окружения. Болезнь Надсона, приведшая поэта к литературной изоляции, а также усилившиеся разногласия внутри редакции “Зари” (между П. А. Андреевским и М. А. Кулишером), заставившие в конце концов упразднить газету осенью 1886 г., — все эти события только усиливали охоту Ясинского к “перемене мест”. Петербург, некогда им покинутый, все более и более притягивает к себе внимание лидера “новых романтиков”. Начиная с весны 1885 г. примерно на полгода (с весны до середины осени) Ясинский оставляет Киев и поселяется в Петербурге, снимая меблированные комнаты на углу Николаевской улицы и Невского проспекта. [5] <…> На свои “вторники”, устраиваемые в тех же меблированных комнатах, Ясинский приглашает более широкий состав писателей. Приходят Анатолий Иванович Леман, заведовавший литературным отделом “Всемирной иллюстрации”, автор нашумевшей “Дворянской повести”, но более всего интересовавшийся воздухоплаванием, скрипкой и оккультизмом; Иван Иванович Горбунов-Посадов, исследователь и горячий проповедник толстовства, стоявший у истоков основания издательства “Посредник”; Михаил Нилович Альбов и Казимир Станиславович Баранцевич, старинные приятели Ясинского, а к 1885 г. известные прозаики, уже завоевавшие себе солидное “положение” в иерархии писательских чинов официозного Русского Литературного Общества.

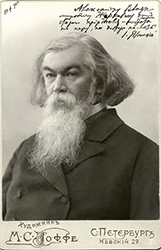

В октябре 1887 года с Ясинским знакомится поэт и прозаик Александр Владимирович Жиркевич, заканчивавший в то время обучение в Военно-юридической академии и впоследствии ставший видным военным правозащитником. Подобно своему деду, И. С. Жиркевичу, автору известных “Записок” , Жиркевич-младший питал пристрастие к мемуарно-очерковому жанру, поместив на страницах разных журналов ряд небезынтересных воспоминаний об А. Н. Апухтине, В. В. Верещагине, А. М. Жемчужникове… [6] На протяжении десятилетий Жиркевич собирал письма, автографы и рукописи многих видных деятелей юриспруденции, литературы и искусства конца XIX — начала ХХ вв., а его коллекция картин и графики русских и зарубежных художников была одним из крупнейших частных собраний в дореволюционной России. Историкам литературы этот “прокурор с больной совестью” [7] более всего интересен как владелец многотомного дневника, содержащего уникальную хронику культурной жизни Петербурга середины 1880-х гг., в том числе летопись собраний литературного окружения Ясинского-Репина.

Если добавить к вышеперечисленным лицам фамилии давних литературных коллег Ясинского — Минского и Д. С. Мережковского, то круг основных посетителей “вторников” можно считать очерченным. <…> В глубине души Ясинский претендовал на лавры крестного отца молодых талантов и мечтал открыть “нового Надсона”, явив его во всем блеске дарования изумленному миру отечественной поэзии. Случай вскоре к тому представился.

“ПОЭТ- ЛУНАТИК”

По всей вероятности, весной 1886 года в гости к Ясинскому вместе с Бибиковым неожиданно пришел И. Е. Репин. [8] Ему были представлены Бердяев, Леман, Горбунов… И тут же Репин из “гостя” превращается в фактического “хозяина” кружка литераторов, легко и непринужденно перенеся центр тяжести с тщеславного Ясинского на себя. Со стороны Репина немедленно следует приглашение к своим новым знакомым посетить его знаменитые “четверги”, на которых в то время собирался весь цвет петербургской интеллигенции: профессора Петербургского университета Н. Н. Бекетов, Н. А. Меньшуткин, А. А. Иностранцев, художники В. М. Максимов, К. А. Савицкий, скульптор Клодт. Нередко бывали И. И. Шишкин, Н. А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, ну и, конечно, — яростный апологет “передвижников”, их присяжный критик В. В. Стасов. Но вряд ли союз Репина с писательским окружением Ясинского принес свои значительные плоды и перерос значение рядовых литературных “посиделок”, если бы в петербургской кочевой жизни Ясинского не состоялась еще одна судьбоносная встреча.

Осенью 1886 года вездесущий Бибиков, разузнав, что в издательстве Германа Гоппе набирается книжка стихов молодого поэта Константина Фофанова, каким-то образом знакомится со сборником еще в корректуре и, придя в восторг от прочитанного, приносит набранный текст Ясинскому… [9] Знакомство личное не заставило себя долго ждать.

Где-то в декабре 1886 — январе 1887 годов Фофанова представили литературному “мэтру”. Первые же слова, произнесенные “восходящей звездой” поэзии, несколько озадачили того, кто уже собирался было сыграть роль “второго Плещеева”: “Я не кончил второго класса училища [Фофанов намеренно занизил свой образовательный “ценз”: в его активе было 4 класса. — С. С.]. <…> но все же поэт знает больше, чем ученый. Может быть, даже хорошо, что я не знаю ничего того, что знают другие поэты. Я — поэт Божьей милостью. <…> Отец мой был дровяником и горьким пьяницей, а от вина рождается не только блуд, но и поэзия, он родил меня, и я сочетаю в своем лице и то и другое”. [10] Сам небрежный, если не сказать — неряшливый, внешний вид начинающего поэта, его горящий взор, казалось бы, выражавший готовность хоть немедленно, сию секунду, разразиться пылкой импровизацией, само чувство грубоватой, демонстративно-вызывающей неловкости, неуместности, исходившей от Фофанова, произвели на Ясинского обескураживающее впечатление. Перед ним стоял плебей-самородок, напоминающий то ли вдохновенного юродивого-ясновидца, то ли обычного нищего проходимца, нагло добивающегося протекции литературных “генералов”… Двойственное впечатление от поэтической личности Фофанова сохранилось у Ясинского до конца жизни. “Фофанов произвел впечатление очень застенчивого и даже стыдливого молодого человека. И, несмотря на стыдливость и застенчивость, такого же самонадеянного”, — писал Ясинский в своих позднейших мемуарах “Роман моей жизни” (1926). [11] И все же вынужден был признать: “Контраст между этим невзрачным человеком и его громкозвучными и яркими стихами весь был в его пользу”. [12] Этот, по выражению мемуариста, “чудак, лунатик, галлюцинат, сочетание идиота и гения” [13] и отталкивал от себя, и властно манил разгадать заключенное в нем и в его поэзии двоевластие: “О Фофанове как поэте сказать можно много и можно ничего не сказать, — писал Ясинский А. В. Жиркевичу в феврале 1888 года. — Каждый критик его напоминает того купца, который, как рассказывала мне в детстве моя няня, читал, читал Библию и то говорил: “Есть Бог!”, то кричал: “Нет Бога!” Фофанов, фантастик, лунатик, он не всякому понятен. В его душе совершается какая-то [2 сл. нрзб.]; его душа — это мир еще в хаосе, но мир, зиждущийся и живой”. [14]

Поэтический облик Фофанова, едва попав в силовое поле культурно-исторических аллюзий участников кружка Ясинского, немедленно подвергся литературной мистификации. По сути, перед их духовным взором разыгрывался литературно-мифологический сюжет, с легкой руки Пушкина получивший статус “вечного”. Это сюжет на все ту же, “роковую” для русского культурного самосознания тему:

Где ж правота, когда священный дар,

Когда бессмертный гений — не в награду

Любви горящей, самоотверженья,

Трудов, усердия, молений послан —

А озаряет голову безумца,

Гуляки праздного? [15]

И, казалось бы, все посетители “вторников”, вслед за Сальери, тоже были готовы, как один, дружно воскликнуть: “Нет правды на земле, но правды нет и выше!” — если бы не смущающая всех несуразность облика их “Моцарта” — скорее, злой карикатуры, пародии на пушкинского Моцарта: “Лет 26-ти, маленького роста, худой, неопрятно одетый, в грязном белье, с длинными льняными волосами, замечательно неправильными чертами лица и грязными ногтями на худых длинных пальцах, он сначала производит впечатление, близкое к разочарованию”, — такую зарисовку после первого знакомства с Фофановым сделал в дневнике Жиркевич. И тут, однако, не удержался, отметив контрастирующее с этой внешностью выражение глаз поэта: “Но глаза его, живые, умные и осмысленные, приподнятые на углах, как у китайцев, говорят о его душе и способностях, особенно когда он начинает декламировать свои стихи, что делает очень хорошо и с большим чувством”. [16]

Итак, “маленькая трагедия” грозила обернуться “маленьким трагифарсом”, ибо вместо “гуляки праздного”, “легкомысленного” гения, не сознающего божественного дара, ему отпущенного, в пушкинский “высокий” сюжет русской культурой конца XIX столетия была подставлена явно неуместная фигура самого настоящего безумца и гуляки, проведшего лучшую часть своей молодости в притонах и кабаках, унаследовавшего от своего родителя в качестве главного “капитала” хронический алкоголизм и дурную психическую наследственность, соединявшего в одном лице, по собственным же его словам, “блуд” и “поэзию”. Здесь было от чего придти в отчаяние — “сочетание идиота и гения…”!

И пока Ясинский “со товарищи” примеривались, каким “штилем” описывать как снег на голову свалившееся “сочетание” — “высоким”, “средним” или “низким”, свое веское слово сказал недавний гость “вторников” Ясинского — Илья Ефимович Репин. [17] К череде словесных портретов Фофанова он прибавил свой — живописный — портрет, в котором демонстративно спутал все “штили”.

Свидетелем создания этого портрета волею судеб стал и новый друг Репина — А. В. Жиркевич. “В ту эпоху, когда писался портрет (с ноября 1887 по февраль 1888 гг. [18] — С. С.), — отмечал он в дневнике, — я бывал часто и у Фофанова, и у Репина, а потому знаю, сколько надо было гражданского мужества со стороны художника, чтобы своей гениальной кистью заставить общество говорить о скромном нищем поэте, про которого в обществе ходили грязные легенды и сплетни! Фофанов и я, мы много ожидали от этого портрета для славы первого, и искренний Конст<антин> М<ихайло>вич с детской радостью рассказывал мне о каждом новом штрихе, который обессмертивал его на полотне. Он все хотел, чтобы я сходил к Репину и взглянул сам на портрет. Наконец мне удалось увидеть это произведение! Помню, как поразила меня и поза, и бледность лица Фофанова, которые делают портрет так поражающе похожим. Да! Я видел не раз Конст<антина> Мих<айлови>ча с таким лицом и в такой позе! Фофанов-мистик, Фофанов-дикарь, Фофанов-самородок и Фофанов-нищий труженик — так и взглянул мне в душу, шевеля в ней и жалость, и восторг. Все прошлое Фофанова было в этом великом произведении: его темная юность, развратная молодость, голодные дни, чередовавшиеся с ночами разгула, его недалекий ум и грандиозно развитое нравственное и поэтическое чутье, наконец, его стремление к возвышенному и честному, проходящее через всю его жизнь как победный, яркий и теплый луч, при котором забываешь все безобразное и грязь той обстановки, которую этот Божественный луч освещает! И что же? Публика не поняла, не уловила того, что скрывалось за красками портрета, и излила поток грязи и насмешек на Репина и Фофанова! Помню, как возмущался и скорбел душою Фофанов при каждой новой насмешке, которая появлялась и в газетах, и в сатирических листках, и как гордо спокоен был Репин”. [19]

Жиркевич верно сумел схватить тот особый угол зрения, под которым Репин смотрит на образ поэта-Пророка, трансформировавшийся в русской культуре конца XIX столетия. Это, конечно, Пророк, но беспомощный, жалкий и странный, Пророк-шут, Пророк-изгой, Пророк-юродивый, Пророк, который не понимает и не ведает, что эпоха пушкинских и даже лермонтовских “великих”, “классических” Пророков давно себя изжила, и потому продолжает служить своему призванию с детской наивностью и верой Дон-Кихота. Сам Жиркевич в дневнике, словно ощущая токи, идущие от репинского полотна, признавался в безотчетной любви к этому “верующему, ищущему правды идеалисту” (запись от 17 января 1888 г.). [20]

Еще точнее высказался Д. С. Мережковский, также познакомившийся с Фофановым примерно во время написания репинского портрета и тогда же вошедший в круг посетителей “вторников” Ясинского. В 1887 г. Мережковский пишет декларативные строчки своего “Дон-Кихота”. Знаменательно, что они читались на собрании кружка в доме Фофанова (18 декабря 1887 г.) [21] и вызвали одобрение присутствующих:

Он не чувствует, не видит

Ни насмешек, ни презренья:

Кроткий лик его так светел,

Очи — полны вдохновенья.

Он смешон, но сколько детской

Доброты в улыбке нежной,

И в лице, простом и бледном,

Сколько веры безмятежной!

И любовь и вера святы,

Этой верою согреты

Все великие безумцы,

Все пророки и поэты! [22]

Позднее в трактате 1892 г. “О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы” Мережковский посвятит поэзии Фофанова, пожалуй, самые вдохновенные и яркие строки своей “субъективно-художественной критики”. Причем литературный портрет Фофанова во многом будет выдержан здесь именно в духе апологии “донкихотствующего Пророка” — и опять-таки со ссылкой на портретный шедевр Репина. Приведя обширную цитату из стихотворения Фофанова “Вселенная во мне, и я в душе Вселенной…” (1880), Мережковский обращается к своим потенциальным оппонентам: “Попробуйте не согласиться с поэтом или осмеять его. Вполне безоружен и вполне неуязвим, он даже не поймет вашего смеха, и в том его красота и цельность, что он не понимает возможности сомнения или комизма. Он говорит как наивный ребенок и как “власть имеющий”, как человек не от мира сего. <…> Фофанов <…> почти не знает людей, мало знает природу. Его картины однообразны: вечно “янтарные зори”, “бриллиантовые звезды”, “душистые росы”, “белые ночи” — в сущности, довольно устарелый арсенал. <…> Как неловко он смешивает черты пейзажа, подмеченные где-нибудь на Черной речке или в Новой Деревне, с фантастическими оттенками своего внутреннего мира, с царством фей”. По мнению Мережковского, Фофанов “в современной, бездушной толпе это больше, чем мистик, это — ясновидящий, один из тех редких и странных людей, которых древние называли vates”. [23]

Впрочем, и Мережковский невольно дает идеализированный литературный портрет Фофанова. Его ясновидение не шло дальше самого примитивного оккультизма и опиралось на древнюю как мир теорию метампсихоза, к тому же комично отождествленную с христианским догматом воскресения человечества после “второго пришествия” Христа — теорию, которую Фофанов дилетантски излагал в так и не опубликованном философском этюде “Я”. Что же касается собственно поэтической фантазии Фофанова, “донкихотства” его поэтического воображения, то и оно нередко граничило с откровенным графоманством. Первый же его сборник 1887 г. “Стихотворения”, пестреющий вычурными, a la Бенедиктов, тропами, типа: “Ты будешь безмолвна, как сумрак темниц, я буду, как буря, мятежен”; “Дух певца, мятежный и кипучий, являет радугу восторженных созвучий, пройдя сквозь пламенник страстей”; “Из глаз сомкнутых мертвецов смотрела темь былых веков, их пастью Вечность хохотала”; “В золотых руках возницы змеи белые зарницы вместо шелковых вожжей” (о грозовой туче); горе, которое зазевавшегося прохожего “заманит сторонкой” и “в пору обернется красною девчонкой” и т.д. и т.п. За подобные “перлы” этот сборник К. К. Арсеньев зло назвал “мнимо-поэтическим бредом”. [24] Все же пусть даже и в таком, сниженном виде пушкинский литературный миф о божественном вдохновении, осенявшим “голову безумца”, в литературной и жизненной судьбе Фофанова проявил себя как художественное явление, характерное именно для русской культуры 1880-х гг. Это инстинктивно чувствовали и наиболее дальновидные участники литературных собраний Ясинского (включая самого хозяина), и прежде всего Репин. Он, рисуя портрет Фофанова, не стал создавать идеальный романтический образ поэтического “безумца” или “ясновидца”, как окрестит репинского героя Мережковский. Но Репин не стал создавать и сатирический портрет. На полотне художник впервые совместил то, что в эстетическом сознании восьмидесятников еще пока с трудом уживалось вместе: Фофанов, несомненно, предстает под его кистью как поэт “не от мира сего”, поэт “милостью Божией”, и одновременно в его облике со всей отчетливостью проступают следы явного психического надрыва, надлома, сумасшествия в собственном смысле этого слова. Смотря на этот портрет, можно повторять то же, что Ясинский твердил, читая стихи поэта: то “есть Бог!”, то “нет Бога!”.

“Бульварная” пресса отреагировала на портрет Фофанова, выставленный художником на XVI передвижной выставке в залах петербургской Академии наук (открылась 28 февраля 1888 г., закрылась 10 апреля 1888 г.), [25] шаржами и карикатурами. По словам Фофанова, рисунок репинского портрета, помещенный в выставочном каталоге, [26] “изображает старуху, вышедшую сейчас из купальни, у которой еще не обсохли реденькие косички волос…” (из письма к Жиркевичу от 5 марта 1888 г.). [27]

Однако сам поэт, казалось, относился к отведенной ему судьбой культурно-исторической роли “донкихотствующего” Пророка как к должному и даже гордился ею: “Зашел я сам вчера на передвижную выставку, но картины видел мельком и был всего минут пять, ибо на меня указывали пальцами и жужжали восклицания: “Как похож! Вот Фофанов”. <…> Одна девочка-подросток громко захохотала, увидя меня. Я понурил голову под перекрестным огнем взоров и поспешил удрать, но самолюбие мое было сладко пощекочено” (из предыдущего же письма). Фарс, затеянный петербургской публикой вокруг имени начинающего поэта, казалось, входил в качестве обязательной прелюдии в сюжет той “высокой” трагедии, который тот предвидел в своей судьбе — судьбе Пророка не просто осмеянного, а Пророка — наивного идеалиста, словно не понимающего насмешек и принимающего их за похвалу.

Глубоко символичен тот факт, что почти одновременно с окончанием репинского портрета образ поэта, воплотившийся в личности Фофанова, получает у современников характеристику, которая станет лейтмотивом практически всех последующих критических работ и мемуарных очерков, ему посвященных. Это слово-“характеристика” — “лунатик”. Как помним, “лунатиком” назвал Фофанова в своем февральском письме 1888 г. к Жиркевичу Ясинский, впоследствии повторивший и акцентировавший эту оценку в своих мемуарах 1926 г. издания. Практически одновременно с Ясинским это слово сорвалось с языка рецензента “Петербургской газеты”, заявившего, что на репинском портрете Фофанов “скорее напоминает собою блуждающего по кровлям лунатика, чем поэта, погруженного в свою поэзию”. [28] С. А. Андреевский, В. В. Розанов, А. А. Измайлов прямо или косвенно использовали эту характеристику, создавая свои литературные портреты Фофанова. [29] Таким образом, портрет Репина основывает совершенно новую традицию понимания классического образа поэта-Пророка. Важно учитывать, что эта “новая традиция” имела для самого Фофанова вполне отчетливую поэтическую генеалогию. Так, прочитав репортерскую заметку в “Петербургской газете”, Фофанов 5 марта 1888 г. пишет Жиркевичу: “Репортер этой заметки, вероятно, не читал Ришпена, который очень метко мечтателей и поэтов называет в одном из своих стихотворений “лунатиками””.

Все вышесказанное заставляет пристальнее всмотреться в тот культурный ориентир, на какой указывал своим оппонентам сам Фофанов — поэзию Жана Ришпена. От нее, как представляется, идет прямая дорога к художественному мирообразу, получившему в истории отечественной критики наименование “неоромантизма” (или “выдуманного романтизма”) и связываемого именно с поэзией К. М. Фофанова.