Избранные страницы из дневника

А. В. Жиркевича о В. В. Верещагине.

1900–1901 годы

Журнал «Третьяковская галерея», Приложение к №4 (61) 2018

Компьютерный набор: А. Калинкина и А. Мясникова.

Подбор фотоматериала по фонду А. В. Жиркевича и семейному архиву в ОР ГМТ – Н. Г. Жиркевич-Подлесских

Фотосъемка: В. Ю. Степанов

Публикуются впервые с любезного разрешения Н. Г. Жиркевич-Подлесских и Государственного музея Л. Н. Толстого, Москва

7 окт[ября] 1900 г.

Сегодня в 9 часов утра мне доложили, что меня спрашивает какой-то Верещагин. Выхожу немытый и непричесанный, чтобы сплавить поскорее досадного посетителя (верно, посетитель, подумал я). Вижу перед собой известного художника В. В. Верещагина, которого я когда-то зазывал в Вильну с картинами и который, желая сделать выставку в Вильне, вспомнил обо мне. Мы пошли осматривать дворец, где выбрали зал для выставки, посетили Виленские храмы и костелы, заходили в Муравьевский музей и в рисовальную школу И. П. Трутнева . По дороге я познакомил Верещагина с ген. Бертгольдтом и Харкевичем (с которым они были в переписке). Завтракали в Георгиевской гостинице. В час расстались, много переговорив. Верещагин интересовался Вильной, ее святынями и прошлым. Я ему много рассказал про Троцкого и его свиту. Он мне много рассказывал о Скобелеве Имеретинском , своих боевых приключениях, о своих картинах. Говорили о Репине, Айвазовском (Айвазовского Верещагин видел всего раз), об их картинах, об Академии художеств. Показывал я ему герб с приставленным по приказанию полиции двуглавым орлом. Верещагин вспоминал Скобелева с восторгом, как о боевом генерале; но говорит, что как человек — он был полнейший мерзавец. У Верещагина сохранилось много писем к нему Скобелева. Верещагин рассказывал про то, что избегает знакомств с художниками; картины пишет усидчиво, мучаясь и приходя в ярость от неудач; показывает лишь вполне законченными. Он удивляется Репину, который взял на себя не свойственное ему — профессуру в Академии — и который губит свой талант. По словам Верещагина, ему предлагали профессуру, но он отказался. Но я так устал, что не могу писать больше сегодня: я вчера вернулся из Бельска, где в архиве полицейского управления нашел много бумаг, относящихся к гр. М. Н. Муравьеву.

Расстались мы с Верещагиным очень дружно. Что он за человек — не знаю, но он неоднократно благодарил меня за беседу и генералу Бертгольдту сказал: «Надо ходить за Александром Владимировичем с фонографом, чтобы записывать его рассказы и характеристики».

8 октября 1900 г.

Слушая мои рассказы о Вильне, ее памятниках и деятелях, В. В. Верещагин несколько раз говорил: «Да записываете ли Вы все это? Какие меткие характеристики у Вас выходят?!». Проговорив с ним около 4-х часов, я со своей стороны удивлялся тому презрению к разным великим именам, которое выработалось у него вследствие личных близких отношений к этим знаменитостям. Он постоянно сыплет заметками в роде того, что «Скобелев писал немножко безграмотно»?? Бледное лицо его с глубоко сидящими глазами, острым носом и седеющей бородой полно ума и энергии. Вас. Вас. в последнюю русско-турецкую войну слишком близко стоял к Государю, Великим князьям, чтобы хорошо оценить мишуру слов, алчные интересы и вкусы «лукавых царедворцев»: он видел слишком много крови и страданий, чтобы презирать всех «золотых фазанов», пивших шампанское и проживавших целые состояния, в то время, когда русский солдат шел умирать, голодал и мерзнул…

Представляю себе Вас[илия] Васильевича] с его критическим умом и наблюдательностью в этой толпе. Не удивляюсь, что большинство его произведений — протест против войны и ее показных героев (я не говорю про офицеров и солдат, которых посылали на бойню). Мы заговорили об его картинах из эпохи 1812 г.

Он говорил о них с Государем, которому они нравятся; но Государь нашел сюжет «мрачным». Картина «Vive I’Empreure!», где представлен Наполеон, едущий со свитой ко рву, наполненному трупами только что убитых, всегда производившая, даже в плохих гравюрах, на меня сильное впечатление, написана Вас. Вас., как он мне вчера сказал, по воспоминаниям из последней войны, когда он не мог проехать за грудой трупов. Верещагин говорит, что приехал в Вильну вследствие моего приглашения, сделанного ему 2 года тому назад посетить Вильну с картинами 1812 г., что он решил, если не застанет меня дома, — уехать и выставки не делать.

В городе мы встретились с ген. Харкевичем, которого Верещагин благодарил за присланную ему книгу о 1812 г. и говорил, что ему понравилось то место, где Х[аркевич] ловко и тонко прошелся на счет фельдмаршала Витгенштейна

. Напрасно бродя по генерал-губернаторскому дворцу, мы с помощью дворцовой прислуги хотели найти ту знаменитую комнату, в которой был кабинет Александра, а через несколько дней — кабинет Наполеона, в которой последний принимал ген.-адьют. Балашев. Я советовал Верещагину, побывав в Вильне, нарисовать несколько сюжетов из жизни Наполеона в Виленской обстановке, хотя бы знаменитый разговор с Балашевым… Верещагин очень сочувственно отзывался о реформах в Академии художеств.

Боже мой! Как приезд Верещагина, беседы с ним растравили мне душу!.. Сидишь в Вильне, борешься с разными Поволоцкими, докладываешь Троцкому, роешься в архивах, кругом мерзкие люди — равнодушие по части истории, литературы, искусств. Я целый год не написал ни одной литературной строчки!! Какая разница в судьбе Верещагина, который смело шел к определенной цели, не размениваясь на мелочи и едва ли сентиментальничая!! После отъезда Верещагина я чувствую себя в положении узника, в темницу которого впустили на минуту свежий воздух, показали даль, полную свободы, света, тепла, и затем захлопнули еще плотнее дверь.

9 окт[ября]

Будучи в Бельске, я остановился в меблированных комнатах, рекомендуемых мне станционным жандармом.

Усталый я заснул как убитый, но, увы, в час ночи меня разбудил страшный шум.

В коридоре площадная брань, погоня за кем-то, крики жидовок, нецензурные выражения, ломанным языком издевался кто-то над женщиной, употребляя циничные клички, грозя и бушуя. Потом все успокоилось… Наутро я узнал, что это был «артист», известный мне негр Брендис, которого я знал лично по Крыму и с которым ехал в одном купе от Ялты до Феодосии. Мученица, которую он так позорил ночью, вернувшись пьяный, как свинья, с концерта в номер, — была его жена (или любовница), связавшая свою судьбу с этой пьяной и грубой обезьяной. Утром я уехал из Бельска и на вокзале увидел чету: его, пившего с каким-то военным доктором, ее — бледную, утомленную с ужасом следившую за кутежом, очевидно в ожидании нового скандала. Публика с уважением толпилась около «артиста», наблюдая за его жестами, ловя его слова. А он ломался и разыгрывал из себя вельможу, во всяком случае, приличного человека. Не желая возобновлять с этой грязной тварью знакомства, я велел положить мои вещи в другой вагон, но он скоро перекочевал в мой, сидел со мной рядом (а я все время сидел, повернувшись к нему спиной).

Я ранее еще слышал, что в каждом городе он напивается и производит драку и скандал с женой. Помнится, в Феодосии с ним была другая женщина — брюнетка, а эта несчастная — красивая, нежная блондинка. Айвазовский мне передавал тоже про скандалы, устраиваемые в Феодосии Брендисом. Какие потрясающие драмы должны быть в этих отношениях грубого гиганта-зверя и беззащитных женщин!!!

10 октября

В Вильне снова рубят деревья на скверах: около Бонифатов и около костела св. Екатерины. Валятся многовековые гиганты. Между поляками говорят: «Муравьев рубил головы, а Троцкий рубит деревья». Зло и верно! Но пусть уж лучше рубят деревья!!

12 октября

Послал еще кучу бумаг и вещей для музея… Нет, положительно в каждом хорошем поступке есть нечто отнимающее все идеальное: это чувство душевного удовлетворения и удовольствия, которое испытываешь, делая доброе дело. Но право, я не стыжусь этого чувства. Врет тот, который уверяет, что может делать добро машинально, не волнуясь, не сознавая его значения, без того, чтобы в тайниках души не шевелились чувства нравственного удовлетворения хоть на миг.

1 ноября 1900 г.

Ксендз Соболевский просил у меня «Исторические записки о Литве» П. Кукольника. Я дал ему указания, где найти эту книгу.

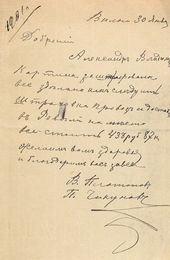

Семья Верещагиных на крыльце дома в Нижних Котлах

Семья Верещагиных на крыльце дома в Нижних Котлах

Слева направо в первом ряду: В. В. Верещагин, его сын

В. В. Верещагин (младший), дочь Л. В. Верещагина (старшая), теща В. В. Верещагина – П. М. Андреевская, жена В. В. Верещагина – Лидия Васильевна, у двери справа – Л. Рыкова (стоит). На руках у няни дочь В. В. Верещагина – Анна. [1895–1896].

Фотография. ОР ГТГ

4 ноября

Л. Н. Толстой прислал мне письмо о сектанте Егорове, , которое подняло мой дух… Великий, чудный, бессмертный старик!… Каждая строка его дышит такой верой в людей, любовью к ним, ничем не сокрушаемой энергией, что невольно заражаешься и сам. Попы думают лишить Толстого христианского погребения. Пусть, этим они только себе воздвигнут позорный памятник «нерукотворный». А Толстой, когда он уйдет из жизни, останется в душах миллионов страждущих, и правда, и имя перейдут из века в век.

10 ноября

Я получил документы на картины В. В. Верещагина, которые едут ко мне из Одессы. Даже страшно становится при мысли, что мне доверены сокровища, которым нет цены в художественном отношении. Вдруг какое-нибудь несчастье — пожар, кража. И вместе с тем невыразимо приятно класть труд свой в великое дело искусства.

13 ноября

Поймут ли в Вильне счастье, которым является открываемая мной выставка Верещагина?

24 ноября

По словам Скугаревского

Александр III прямо ненавидел Верещагина, ругал его при всяком удобном случае, что довелось Ск[угаревско]му слышать не раз лично. Когда Верещагин читал в Сп-ге лекции в пользу женских курсов, то на них из военных были Петрушевский и Скугаревский. Верещагин описывал картины сражений, между прочим, нарисовал солдат, идущих вперед умирать, начальство — позади. Дня через два Скугаревского потребовал к себе Ванновский.

«Вы были на лекции Верещагина!» — «Был» — «Слышали, как он ругал русских офицеров, изображая их трусами?» Скугаревский правдиво изложил министру, в каком духе производилась лекция, и сказав, что и по уставу полагается начальствующим лицам быть во время боя сзади, что Верещагин не говорил об одних русских офицерах, а вообще про офицеров, на войне участвовали войска других наций, что ничего обидного он не нашел в словах художника. Ванновский промолчал и отпустил Ск[угаревско]го.

Дня через три, в 6 ч. утра человек разбудил Скугаревского, доложив, что явился начальник сыскной полиции, желающий его видеть. Скугаревскому и этот господин задал те же вопросы, что и Ванновский, и ему Ск[угаревск]ий сказал все, что мог в защиту Верещагина; при чем узнал, что спрашивали уже Петрушевского, давшего аналогичный ответ. Чем кончилось дело — он не знает, но уверен, что Ванновский, ненавидевший тоже Верещагина, как и Император Александр III, вероятно хотел выслать его из СП-га.

27 ноября

Я напечатал в «Вил. Вестнике» письмо (уже напечатано), в котором сообщаю, что сам ушел из «Бел[ого] Кр[еста]»,

а то Поволоцкий и С° стали бы уверять, что меня оттуда выгнали.

.Выставка Верещагина отняла у меня сон, аппетит, но и нравственно подвинтила меня. Я не думал, что это такая сложная, тяжелая и ответственная вещь!

Боишься за каждую картину. А мерзавцы чинуши Вержболовской Таможни

наделали много бед, вскрыв без меня картины. <.>. Одна перевозка картин из Парижа в Вильну обошлась около 550 рублей! А пойдет ли наша публика на выставку даже за 20 коп.!

29 ноября

В. В. Верещагин удивительно беспечный человек! Сбросил выставку картин мне на руки и почти ни на одно письмо не дает толкового ответа. Отсюда, конечно, выскакивают разные недоразумения, и я терзаюсь сомнениями и страхами. Так, он вообразил, что весь дворец уступается под выставку — тогда как об этом никто не думал, и только тогда, когда я, видя, что он что-то утаил, послал ему план уступленных комнат, он сообразил в чем дело и поднял тревогу. 27-го н. [ноября] я получил от него 3 телеграммы, а теперь он замолк, и я не знаю, где он и что думает. Я потерял сон, покой, аппетит, приходя в ужас при мысли, что выставка не удастся и В [ерещагин] меня же обвинит в недоразумениях… Странный человек! До сих пор я не мог добиться толку о ценах за вход, о печатании объявлений, о рабочих, пропусках, освещении. Сам не едет и отделывается общими фразами да любезностями, которые меня только бесят в моем положении. По временам теряю энергию и браню себя за то, что связался с таким рассеянным, неопределенным господином.

30 н[оября]

Ф.Б. Гец мне передавал, что кто-то из Виленских называл меня «ярым антисемитом». Я сказал Гецу, что нигде как в Вильне клевета и пасквиль не распространяются с такой удивительной легкостью. Я не понимаю ненависти к целому народу, но антипатию тут еще допускаю. Ненавидеть целый народ все равно, что входить в общество, которого не знаешь, заранее решив, что тут нет ни одного хорошего и порядочного человека. В еврействе мне не симпатично многое, но многое надо прощать, зная ужасающее положение еврейства. Зато сколько хорошего у евреев! Я изредка читаю «Восход», чтобы не заглушить в себе добрых чувств к еврейству, особенно к еврейским детям. Чтобы быть настоящим христианином, любящим ближнего, без различия национальностей в наши дни. приходится читать Еврейскую газету. Я выписываю «Новое время», но сколько там тенденциозной лжи, заведомой лжи на еврейство, как народ! Недаром Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев и Н. Н. Герард, которых я имел счастье лично знать, так справедливо и благородно относились к евреям! Наконец «жид» и «еврей» — два слова, имеющие разные значения, все равно что «мужик» и «кулак», «священник» и «поп».

1 декабря 1900 г.

Верещагин начинает врать на меня и даже прислал через меня письмо Троцкому, в котором на меня же жалуется, будто я его ввел в заблуждение. <.> Много несимпатичного промелькнуло уже в его письмах, но боюсь еще произносить суд, не встретив его лично. Но сколько раз я уже имел случай убедиться, что гений и хороший человек редко уживаются в одном лице. Конечно, я про Верещагина боюсь сказать что-либо дурное решительно, мне, впрочем, кажется, что в суждениях о великих людях мы часто грешим, требуя от них большего, чем от обыкновенных смертных.

4 дек[абря]

<.> Слава Богу, Верещагин не обиделся на меня за мое последнее резкое письмо и шлет дружеские телеграммы. А то я готов был порвать с ним всякие отношения, особенно ввиду присланного мне неучтивого письма к Троцкому…

Все-таки странный он, беспечный и неосновательный человек, с которым нетрудно иметь неприятность. Слава Богу, что он прислал ко мне своего человека, опытного в деле предварительной организации выставки: с ним хоть все можно толком обсудить. <.>

5 дек[абря 1900 г.]

Приехал слуга Верещагина — Петр, семь лет у него служащий, побывавший за границей и таскающийся с его картинами. Тип продувной канальи, мужчина со сладким голоском и вкрадчивыми манерами. Он так смешно рассуждает о картинах своего барина: с какой стороны они освещены Верещагиным (слева), какие «поважнее» и какие можно «пустить» в полутемную комнату, о публике, об освещении. Воображаю, какой % перепадает в карман этому джентльмену, который уже попросил у меня денег на расходы!!!! <.>

6 дек[абря]

<…> На вокзале вскрыли ящики с картинами Верещагина и наложили штраф 200 рублей, т. к. надписано было, что пересылаются картины лубочные без рам, а оказалось — писанные масляными красками. Посылал их Клейн (?) но неужели Верещагин знал про обман? (и меня не предупредил?!). Такие приятные минуты я вынес на вокзале!! Вообще денек вышел сегодня для меня удачный!

10 декабря 1900 г.

А Верещагина нет и нет. Теперь никто не знает, где он. Обещал быть 7-8 декабря. Удивительная беспечность! Приходится мне самому распоряжаться, делать заказы, не знаю, будет ли Вас. Вас. всем доволен. Чудные картины — одна за одной — вынимаются из ящиков, и я могу ими любоваться всласть!… Какие незабвенные минуты художественного наслаждения!!!… Замечается некоторая сухость в красках, но не во всех картинах. Верещагин не умеет писать из головы: ему подавай натуру!

11 дек[абря] 1900 г.

А Верещагина все нет! Мне приходится разрешать массу вопросов, но многое оставить неразрешенным. Я выдал уже около 200 рублей своих денег на расходы. Выносить кучу неприятностей. Но хорошо ли со стороны Вас. Вас. оставлять меня в таком положении?? Загадочен для меня этот человек, и едва ли мы близко сойдемся.

Вечером

В. В. Верещагин приехал! Придя утром на выставку, я застал его у картины, милого, сердечного, любезного и от души с ним расцеловался. Все недоразумения уладились в А часа после горячего объяснения. Он считает себя правым, а я себя: на том и покончили.

Походили по выставке, и В. В. показывая мне картины, поясняя их истории. В картине, где изображен мертвый англичанин, над которым дерутся хищные птицы,

был еще кусок третий сверху, где были еще хищные птицы, но В. его отрезал, и холст валяется в его московской мастерской.

Он у нас обедал, пил чай, просидев до вечера, обласкав детей. Моя Марфучешка не хотела сходить с его рук, щебетала с ним, показывала на картины.

Много интересного рассказывал В. В. Верещагин мне и Кате. Я рад, что дети мои видели близко и слышали этого удивительного человека. Вер[ещагин] едет в Китай, Англию. Ему не сидится, уже получил разрешение на поездку в Порт-Артур. «Буду писать на море восходы», — шутя говорит он. Море на него действует убийственно, но новые великие замыслы кипят в его душе, и он с сожалением бросает любимую семью, удобства и едет в туманную даль на новые подвиги и опасности. Предчувствие смерти живет в нем… Ему кажется, что он не вернется в Россию. А едет! Удивительный человек!…

12 декабря 1900 г.

Хочется набросать кое-что из рассказов Верещагина, хоть в общих чертах.

1) У Верещагина хранится сюртук М. Скобелева, на спине которого заплатка, в том месте, куда С[кобеле]ва ударила пуля. По словам В[ерещаги]на, получив рану, по счастью легкую, так как пуля скользнула, С[кобеле]в завертелся и упал. В. выпросил у него боевой значок, бывший с ним во всех сражениях и истрепанный, сам сделав ему другой значок из кашемировой шали индийской ткани. Но после отдачи старого значка у С-ва было несколько мелких боевых неудач, которые он объясняет отсутствием старого значка. «Отдай мне значок!» — не раз приставал он к В-ну. «Не отдам!» — отвечал-таки. Наконец, новая удача в сражении при новом знаке успокоила белого генерала. Теперь значок работы В[ерещаги]на осеняет скобелевскую могилу.

По словам В-на, Скобелев был развратнейший человек, сжигавший жизнь свою в амурных похождениях. Он видел одного из врачей, вскрывавших тело С-ва: тот рассказывал, что сердце С-ва оказалось дряблым, переродившимся, так что пальцами легко разделялось на волокна. При Кате В-н не хотел рассказывать подробностей из жизни Скобелева. Когда Скобелев, придя на выставку, где стояла картина, изображавшая его под Шейновым,

увидя надпись — свои слова «именем Отечества, именем Государя, спасибо братцы!» — то пришел в ужас и стал уверять, что ему достанется за то, что Отечество поставил ранее Царя. «Да ведь ты так кричал!» — возражал В.: «не могу же я соврать!» Скобелев сознавал, что произнес эти слова, но умолял их изменить или уничтожить; Верещагин не согласился.

(Я просил В-на пожертвовать что-либо для нашего военного музея из Скобелев- ских вещей, а он не хочет. Оказывается, что уже у него кое-что просили, но он распорядился раздать сувениры после своей смерти).

2) В.Н. Троцкого он помнил еще подполковником и часто присутствовал при служебных разговорах его с К. П. Кауфманом.

И тогда Вит. Ник. больше помалкивал, поддакивал Кауфману и молча, но верно делал свою карьеру. Вообще В. его всегда считал очень ловким «политиком». Как-то не очень давно он встретил Троцкого на Невском и решил подойти к нему лишь тогда, когда тот сам его заметил. Уже встретившись в упор, Троцкий его окликнул: «Василий Васильевич». Они расцеловались.

3) Куропаткина

Вер.[ещагин] помнит еще капитаном, в обществе молодежи, которая жила с ним, пьянствовала и развратничала. Кто-то говорил Верещагину: «Не ходите к ним! Ведь у них настоящий бардак!» — один раз он, по приглашению Куропаткина, пошел туда и застал Куропаткина, низенького, коренастого, подвыпившего, который стоял в группе офицеров и… басом затягивал «вниз по матушке по Волге…». А те подхватывали. Верещагин встретился не так давно с Куропаткиным, уже как военным министром, был у него в министерстве. Говорил недолго, дав понять, что он занят. На товарищеском же обеде К. спросил кого-то: «А вот Верещагин еще не рассказывал, как видел меня запивавшим и т. д.?» — «Рассказывал!» — «Всем рассказывает…» Видимо, ему было неприятно это воспоминание… Вообще В-н, как обжигавшийся не раз, боится — по его признании — подходить к знаменитостям, которых знал когда-то скромными капитанами и подполковниками.

4) Вас. Вас. рассказывал, что действительно, приехав в СП-г после войны, он прочел лекции в пользу женских курсов. Правитель канцелярии военного Министра, на основании слухов, доложил Ванновскому, что Верещагин изобразил всех русских офицеров как прячущихся за спинами солдат — в то время, когда солдаты идут вперед и умирают. По словам В-на, он так не говорил, не обобщал, а сказал, что бывают подобные случаи, при чем не исключения в частности русских офицеров. На лекции были военные — ген. Петрушевский и Скугаревский (я передал В-ну рассказ Скугаревского, и он вспомнил, что видел еще одного высокого офицера). Многие были недовольны правдой В-на, высказанной им о войне; поднят был вопрос о том, чтобы снять с него георгиевский крест, но это оказалось не так-то легко, и мысль эту оставим. Петрушевский рассказывал ему о том, как его вызывали для допроса о лекции. Коснувшись этого случая, В. В. вчера рассказал много, как очевидец, о том, как офицеры часто ведут себя позорно на войне. Гвардейцев он видел часто идущими в атаку впереди солдат, но армейские офицеры редко так поступали, прячась за спину (солдат) подгоняемых и оттуда крича: «Ура! Вперед! С Богом!» В. рассказывает, что видел возмутительные сцены. Под страшным огнем солдаты начинают колебаться, останавливаются. Впереди офицеров не видно. Они — сзади и колотили чуть не до смерти хересами сабель солдат, принуждая их идти вперед; сами же прячутся. Так делали и генералы, и полковники — на глазах В-на, что его возмущало. «Раз кричишь “вперед», то и иди вперед сам и давай пример другим, как это делал Скобелев», — говорил Вас. Вас. По его убеждению, солдаты всегда пойдут вперед, если видят впереди офицера. В. рассказывал, что ему однажды, несмотря [на] штатское пальто, удалось увлечь за собой солдат (за что он и получил Георгия),

но в то[т] же раз надо было выбежать за укрепление, чтобы преследовать бежавшего неприятеля. Он закричал «ура!», выбежал, воображая, что за ним — солдаты, но, оглянувшись, увидел себя одиноким в поле.

5) В[ерещагин] видел сражение под Горным Дубняком и считает, что оно может быть поставлено в образец того, как не надо сражаться. Масса убитых явилась результатом того, что начальство или отсутствовало, или пряталось за прикрытиями, оттуда посылая солдат на смерть, что атака не была подготовлена артиллерийским огнем. Масса гвардейцев легла во рву, у укрепления; ни одного не было на валу. Верещагин сам это видел. Он видел, как Гурко подъехал к Императору Александру II, который знал уже о значительных потерях в рядах гвардии и был мрачен. Все ждали грозы и впились глазами в Гурку и Государя. Только когда Государь поцеловал Гурку, ранее поцеловавшего его в шею, то все вздохнули свободно.

Верещагин попал однажды на обед, где было много участников боя под Горным Дубняком, уже седых генералов. Заговорили в хвалебном тоне об этом сражении — и Верещагин не выдержал, громко заявил, что это сражение — пример того, как не надо воевать, подкреплять свои слова фактами, основанными им на личных наблюдениях, или на показаниях очевидцев. Его словами были, конечно, недовольны.

6) Вер[ещагин] хотел выставить свои картины (часть их) в Париже на Парижской всемирной выставке этого года и получить разрешение через князя Тенишева.

Но французский посол гр. [имя неразб.], находя картины клеветой на французов, заявил протест, и Верещагину было отказано. Тогда он сделал свою отдельную выставку, которая в виду общей выставки особенного успеха не имела. Вообще Верещагин недоволен на французов.

7) Приехавшие от него в Вильну для постановки картин Петр и Василий несомненно, пользуясь его доверием, обкрадывают его и обсчитывают на тысячи. Верещагин особенно подозревает Василия, из скромного человека обратившегося в жуира, за которым в Париже волочились француженки. Василий видел на выставке в Берлине императора Вильгельма, и ему понравилось, что тот носил усы торчком кверху. Василий то же устроил и со своими. Вообще много не без юмора рассказывает Верещагин о похождениях его людей, о приключениях с картинами. «Возить самому на выставки, — говорил он, — значит бросать работы. А работать надо, чтобы жить!» Люди часто делают ему то, что вздумают, и он поневоле делает вид, что верит им на слово.

8) С сердечной теплотой отзывается Василий Верещагин о своих детях,

которых, видимо, страстно любил; рассказывает про выдающиеся способности по рисованию скончавшейся его девочки, про способности его маленькой живой дочки. Дети — если он дома, не отходят от него, врываются в его мастерскую, мешают работать, но он рад их приходу и все терпит.

Вчера мы с Верещагиным производили пробу вечернего освещения на выставке, выбрали картину, условились насчет разных вопросов по выставке, переделали французский каталог.

13 декабря 1900 г.

По мнению В[ерещагина], и Л. Н. Толстой и И. Е. Репин много начитаны, талантливы, умны, но не образованны в смысле системы образования.

Я рассказывал Верещагину, как Репин многие годы бьется с «искушением», и именно с фигурой дьявола, которую постоянно переписывает.

Эта борьба с такой «бутафорской принадлежностью», с сущностью не нужной, по мнению В., — признак дурного образования: Репин не уяснил себе того, что хочет сказать, идеи картины и гонится за пустяками, за эффектами.

По признанию Верещагина, он только два раза написал эскизы картины, сложившиеся у него в голове, чтобы уяснить себе общее впечатление, которое картина должна произвести на зрителя, не посвященного в тайны, технику искусств.

Вообще он — враг эскизов, этюдов, писал их сравнительно мало, и те 40 этюдов, которые набросаны им в боевой обстановке, потеряны. Картина путем особой психологической продолжительной работы складывается у него постепенно и в один прекрасный день является перед ним вся до малейших деталей! Когда он писал картины из Русско-Турецкой войны, то перед ним вырисовывались эпизоды этой войны, сами собой слагались картины, и в один прекрасный день он явно увидел перед собой ряд будущих своих картин… Оставалось только сесть и писать. При этом Верещагин редко изменяет детали — насколько все, даже до световых эффектов включительно, навсегда укладывается в его художественной памяти. Когда картина созрела в голове, то Верещагин садится и прямо пишет картину, лишь кое-где проверяя детали на моделях. По его признанию, память у него удивительная, и до сих пор он может представить любую сцену из всей его жизни, оставивших на него впечатление, в мельчайших деталях, будучи уверен, что общий тон, световые и теневые эффекты, положения отдельных лиц, целой группы — все это выйдет почти фотографически верно. (Я вчера назвал такую память его «страшной»). Он думает еще вернуться к русско-турецкой войне и уже говорил на эту тему с Куропаткиным. Ему хочется изобразить М. Д. Скобелева в разных обстановках. У него хранится для этого сюртук героя с заплатой на спине на том месте, где ударила пуля. Остальное дополнит память. Вчера В. В. увлекся и рассказал про то, как взятые в плен турки из Плевны препровождались в Россию и мерзли на остановках сотнями. Вся дорога была усеяна мертвыми, умирающими, которые еще жили, но через которых шли солдаты, ехали телеги с обозом.

Мученики жили, дышали и стонали, замерзая постепенно, иногда по два дня. Напрасно они умоляли о пощаде, о хлебе, о том, чтобы им дали согреться. Русские солдатики порой безжалостно глумились над ними.

Вчера Верещагин изобразил в лицах позы раненых, умирающих, выражения их лиц, их попытки сказать что-либо. Перед ним встали все эти ужасы, и мы с Катей застыли,слушая правду о войне.

Однажды он застал двух старых турок-пленных, которые нашли несколько щепочек, разложили костер и, сидя на корточках, грели свои руки. Верещагину стало жаль их; он подошел и что-то спросил их: те не поняли его, но в ответ стали рыдать. Он прошел далее. Был сильный мороз при ветре. Через два часа он идет назад: оба турка сидят по-прежнему на корточках у потухших щепок, но уже оба замерзли.

Вот и готовая картина. Верещагин согласен со мной, что о войне нельзя говорить шутливо, как сделал это на днях профессор Орлов в Вильне в своей лекции, прочитанной в военном собрании, и остался очень доволен, когда вчера в салоне князей Грузинских я на восторги дам выразил громко мое возмущение по поводу лекции, которую имел наглость прочесть Орлов. Слушая его вчера, я еще более усвоил себе его взгляд на войну, значение его картин. Он мало говорит о себе, но вчера проговорился о том, как пытался помочь раненым, умирающим — и русским, и туркам — и как в бессилье отступал от массы страданий и от невозможности бороться с ним. Да, страшная у него память! И все это стоит перед его глазами: хоть сейчас записывай — и кистью на бумагу. Батальные картины из Наполеоновской жизни

написаны по памяти по сцене из русско-турецкой войны, а Наполеон, идущий по дороге со свитой, спасающий и отступающий по тропам, поставлен в обстановке той дороги, по которой двигались пленные после Плевны.

Верещагин едет в Порт-Артур, в Африку, в Пекин, чтобы опять видеть войну, ее последствия. Он верует в то, что обстановка войн становится все менее жестокой и более гуманной, если сравнить обстановку раненых в 1812 г., в Крымскую кампанию и в русско-турецкую войну в смысле врачебной и иной помощи. Человечество ненавидит войну, и войны будут все реже и реже, все менее ужасны. Война, как всякое другое отрицательное явление, приносит свою нравственную пользу в жизни человечества. Теперь подолгу не бывает войн, не считая стычек между мелкими группами людей.

2) Вчера Верещагин долго спорил с Катей о религии, религиозном воспитании детей. По его словам, и он, и его жена не признают православия, катехизисов, богослужения, того в обрядовой стороне религий и считают эту сторону обманом, фарисейством. Детей они никогда не водят в церковь. Всякие молитвы считает он профанацией Божества, веруя, что вся вселенная движется по непреложным законам и что дерзостью со стороны человека думать, будто бы молитва может изменить течение вселенной, и это было бы так, если бы Бог делал что-либо только потому, что его попросили. Бедная моя Катюша возражала, но с Верещагиным трудно спорить: это удивительно логичный, образный, разлагающий все ум!.. Но он согласился со мной, что в религиозном воспитании детей не должно быть разлада между родителями. Если бы жена его была верующей в узко-поповском смысле, то он не мешал бы ей по-своему воспитывать детей, но когда дети обратились бы к нему, то он сказал бы им правду, не разрушая их верования, а в том смысле, что бывают разные взгляды: одни веруют, что мир существует 5000 лет, а другие — он существует бесконечно. При этом он прибавил бы, что думает сам, как последние. На Христа Верещагин смотрит как на простого смертного. Христово учение ценит высоко, но видит его применение в добрых делах, а не в обрядах, таинствах и молитвах.

3) Нынешний император Германский Вильгельм посетил в Берлине выставку картин Верещагина с женою, был очень к нему милостив; разговор шел на французском языке. Между прочим, заметив георгиевский крест в петлице у Верещагина, Вильгельм спросил его: «Вы ведь немножко тоже военный человек» — получив утвердительный ответ, он пригласил Верещагина на парад, поставив его рядом с собой, и Верещагин смешно описывает, как шагали немецкие солдаты. Вильгельм вздумал доставить ему возможность как [неразб.] видеть сцену прохождения войск!.. Так понял он дух его картин и его отношение к войне!!. На выставке была и коллекция старинных эмалей, принадлежащих Верещагину. Одна из эмалей понравилась императрице, и Верещагин предложил ей принять вещь в подарок. Та отказалась. Тогда Верещагин сказал: «Ваше Величество! Прошу Вас принять эмаль, иначе я пожалуюсь Вашему супругу!!» Так как она отказывалась, то Верещагин подошел к Вильгельму и принес ему жалобу на жену его в шутливом тоне. Вильгельм встал на его сторону: завязался спор. Тогда Верещагин сказал, что дарит эмаль лишь потому, что это дубликат; будь она одна в коллекции, то он с ней не расстался бы. Все расхохотались, и Императрица взяла эмаль.

4) Наш Государь тоже посетил выставку в Санкт-Петербурге, был милостив с Верещагиным, ходил, куря папиросу, расспрашивал, делал замечания и произвел крайне приятное впечатление. С Государыней он говорил по-английски.

5) Верещагин избегает знакомств со знаменитостями. Живя в Москве, он лишь на поклонах с Васнецовым, а Толстого лично не знает и знать не хочет, питая отвращение к его философии, к его совращению молодежи на ложный путь, к его поддержке духоборов. Разговор, начатый на эту тему, Верещагин круто оборвал со мной.

6) Верещагин вчера очень тепло отзывался о моей поэме «Картинки детства»,

говоря, что есть места прямо удивительные, достойные Лермонтова и Пушкина, но что рядом с ними попадаются слабые страницы. Часть моих рассказов он прочел… и ему понравилась «Танька Рыжая». Он советовал мне не издавать огромных томов, а маленькие томики с отдельными рассказами. По-видимому, он говорил искренно. Я ему поднес вчера два томика «Друзьям».

7) Как на образованного писателя указывает Верещагин на Тургенева, которого знал хорошо, противопоставляя его Л. Толстому.

8) Верещагин не любил, по его словам, чтобы с него писали портреты. Крамской поймал его и начал с него портрет, но однажды заставил его сидеть в холодной мастерской: Верещагин схватил лихорадку и сбежал от Крамского. Так портрет и остался неконченым.

9) Ал. Ник. Куропаткина Верещагин считает самым умным из всех тех, кого он знал по Туркестану. Троцкий менее симпатичен В-ну и производил на него впечатление человека, умеющего ловко «пролезть», втереться и потихоньку делать себе карьеру.

10) Верещагин удивительно безжалостен к своим картинам. Он сознался, что часто отрезал куски своих картин, и при мне приказывал Петру загибать, чтобы влезло в рамы. Но иногда урезка картины вызывается необходимостью, в смысле цельности впечатления. Так на картине, на которой изображен Император Александр II, наблюдающий за боем, был еще большой кусок, где изображались наши батареи в действии, свита и т.д. Все пришлось отбросить, т. к. зритель отвлекался от центральной группы.

11) Кто-то из поклонников, за границей, увидев выставку Верещагина, сказал ему, что это — первая выставка, на которую он пустил безбоязненно своего юношу сына. А то всюду — «голая задница», смотря на которую, молодежь мало чему научится.

12) В картине Репина «Запорожцы» (которая в общем нравится Верещагину) его возмущает голая фигура сидящего спиной к зрителям запорожца. Он уверен, что Репин оттого написал эту фигуру, чтобы блеснуть умением писать голое тело, и ставит это в упрек Репину, находя новым указанием на его малую образованность.

13) Убитый вольноопределяющийся, найденный Верещагиным на поле сражения, и о котором он писал его матери, как я и догадывался, был Вася Яньков, мой товарищ по Реальному училищу. Видимо, он вырвался вперед, а когда солдаты отступили, то остался, и турки его прикончили.

Верещагин, долго разыскивал тело своего убитого брата среди груд тел, уже испортившихся и валявшихся до самого редута. Он заглядывал в лицо, вглядываясь в позы, искал приметы и не нашел любимого брата.

Слезы и рыдания, по его рассказу, душили его. Тогда ему захотелось набросать на месте общую картину поля побоища; но не мог: «Возьмешься писать, разрыдаешься и бросишь. За слезами ничего не видишь!» Так и не сделал ничего.

14) Войны породили в Верещагине желчное, резкое отношение к «начальству», посылающему на смерть и в то же время ведущему безобразную, развратную жизнь в безопасности от пуль. Он с омерзением рассказывает, как присланные для раненых продукты — вино, сахар — попадали не по назначению, а к начальству, которое не церемонилось и пользовалось. Когда под Горным Дубняком зря уложили 4000 гвардейцев и Государь был очень недоволен, то чтобы его не огорчать стали посылать перед гвардейскими войсками армейцев, чтобы на них обрушивался весь «расстрел». При этом Верещагин иронически заметил: «Если бы доложили, что убита масса гвардейцев, то Государь омрачился бы. Ну а пехота армейская.

Ее можно!» Как пошлы, гнусны, ничтожны и преступны — с точки зрения Верещагина — в смысле нарушения основ учения Христова и обыденной человеческой этики все, так называемые, герои войны из начальствующих. Считая Скобелева безнравственным человеком, Верещагин ставит его головой выше всех как военного, подававшего собой пример, входившего в нужды солдат. Слушая Верещагина, я все более и более усваиваю себе его картины из наполеоновского нашествия на Россию. И как высоко ставит он русского солдата!

14 дек[абря] 1900 г.

«Скобелев был зверь», рассказывал мне вчера Верещагин, «особенно в минуты гнева, он готов был избить солдата. Избивал, порол их жестоко. Желаньям своим он не знал удержу. Оттого окончил так рано свою жизнь».

Вчера весь день провел с Вас. Вас. То на выставке, то у меня. Обедали с ним у Грузинских, где засиделись до 10 часов вечера. Я с интересом вдумываюсь в эту интересную важную душу, которая так интересно делится со мной своими впечатлениями и мыслями.

Рассказывал Верещагин вчера о лицах, которых встречал и которые с удивительным добродушием хвастались своими возмутительными поступками. Он говорил уже известный факт, как в Лондоне, на выставке, к нему и франц. художнику Жирардену

подошел старик англичанин с женой и добродушно хвастался, что он первый изобрел способ расстреливания индийцев пушками; жена англичанина с гордостью поддакивала. Вчера Вер [ещагин] рассказывал про ген. Веньяминова, который в русско-турецкой войне, устроив род засады, подцепил турок чуть не в упор и потом дал по ним залп напротив груды трупов, и хотя оставшиеся бросились прочь — то дал еще залп и наворотил новую груду. Верещагин встретил его на конюшне и стал поздравлять его с победой! Веньяминов снял фуражку, перекрестился, взглянул на небо и сказал: «Это не я! Это Господь надоумил меня!» При этом Бог, который не заставлял сомневаться, что Веньяминов глуп, но убеждает в том, что Бог помог ему убивать тысячу турок посредством хитрости…

Мне хотелось, чтобы Верещагин отдал в наш музей что-либо из вещей Скобелева, и я затащил его туда. Придя в музей, мы нашли на столе рисунки Чернышева, пожертвованные мною музею. Верещагин пришел от них в восторг и долго любовался, особенно фигурами Башкирских офицеров.

Узнав, что В [ерещагин] в собрании, много офицеров обступило его. Заговорили о Скобелеве, показали В-ну его автограф в витрине. И вот Верещагин стал рассказывать о Скобелеве самые сальные вещи. Не знаю, как другим, но мне было неловко, стыдно. Впрочем, В. Вас. потом сам сообразил, что хватил через край, извинившись перед слушателями за содержание рассказов. <…> Заношу это для характеристики и Скобелева и Верещагина, который в незнакомом обществе стал рассказывать молодежи про поступки генерала, которого считают героем. По дороге ко мне В. заговорил об уместности или неуместности такой беседы. Что было ему говорить? <…>

Верещагин подарил мне этюд монахини.

Я стал отказываться, говоря, что это похоже на плату за мои услуги. Он рассердился, стал уверять, что прикажет Петру уничтожить картину, что она ему не нравится, что он упрям и т.п. пришлось взять вещицу.

15 дек[абря]

Еще один день провел я с дорогим Вас. Вас. Верещагиным в хлопотах по выставке, в беседах об искусстве, окрашенных событиях и деятелях, слушая его рассказы о прошлом. Удивительная скромность, феноменальная память! Удивительное миросозерцание!..

Вчера мы были с ним у Скугаревских. Вышла и хозяйка — очень умная, образованная, сердечная <…>. Разговор шел о войне, Скобелеве, событиях болгарских, и М-м Скугаревская ни разу не обмолвилась шаблонным вопросом, глупыми выводами.

Между прочим, Скугаревская спросила про М. Д. Скобелева, что это был за человек? Верещагин ответил, что даме он не может дать полную характеристику белого генерала, но отметил в нем честолюбие, зависть к заслугам других, эгоизм. «Я» у него стояло посреди всего. Никакие высокие идеалы он не признавал. <…> Уложить тысячи для блестящей операции, в том числе и детей и женщин, Скобелеву ничего не стоило. Тогда Скугаревская спросила его, чем же объясняется обаяние, которое он производил на всех?. «Простотой» ответил Вас. Вас. <.>

Много интересного рассказывал он о своих выставках. В Америке один художественный критик высказал ему свой восторг за его умение обставить роскошно и со вкусом выставку. Его картины многие не понимают. Французы часто спрашивали его, глядя на картину «Эльбрус»

в обломках: «Что это, море?». Граф Шувалов, Одесский градоначальник, был на выставке и особенно любовался картиной, изображающей Наполеона, идущего по тракту, заваленному трупами. Верещагин рассказывал графу, что видел сам такую дорогу (когда турецких пленных гнали из Плевны) и что каждая подробность картины — безутешная правда, верность натуре. «Как, вы сами видели ту дорогу, усеянную трупами, какою она была при Наполеоне??»

Верещагин удивительно нежен с маленькими детьми. Моя Марфуша, как только его увидит, бежит к нему, просится на руки и заставляет его нести ее к картинам, лепечет, изображая как шумит море (научил ее Верещагин), как стонет раненый солдатик. Оторвать ее от Верещагина можно только силой при энергичных с ее стороны протестах и плаче. С Гулей он также мил, но Варюша моя дичится и уходит в себя. Много рассказывал интересного про свою семью В., особенно о детях. <…>

3 января 1901 г.

Давно не брался за дневник, поглощенный выставкой Верещагина. Писал о нем заметки, и служба и благотворительность — я целый день занят, а под вечер никуда не годен.

В. В. Верещагин расстался со мной и моим семейством самым дружеским образом. Он уехал в дальний путь с тяжелым предчувствием смерти, как я его ни успокаивал. За последние дни В. много говорил и говорил со мной о религии, о жизни, о гр. Л. Н. Толстом. Говорили откровенно, горячо, когда я рассказал о деле, как Толстой напал на меня за мою службу в военно-судебном ведомстве, назвав мой мундир «разбойничьим», — Верещагин задыхался от негодования и громко ругал Толстого. <…> По поводу картины «Процессия евреев, выходящих из гробницы царей»

я заявил В-ну, что портит впечатление рама, что без рамы картина имела бы вид окна, в которой видна процессия. «Вы совершенно правы!» ответил В. «И я хочу приняться за холсты картин без рам. Я чувствую, что до сих пор только готовился к делу; но что теперь лишь начну писать, как мне хочется».

Он обещал прислать мне из дальних стран «кусочек солнца», т.е. картину, залитую солнцем. Он подарил мне все свои сочинения с самыми сердечными надеждами. Вообще он не знал, как и чем меня отблагодарить и страшно обиделся, когда я не захотел взять этюд «Монашки». «Петр, клади его в печку», — сердито закричал он. Горячий по природе, он собрался экстренно в новое странствие. На вокзале он долго и много говорил со мной об искусстве, о своих картинах. Когда я простился, он вышел со словами: «Идите! Идите! А я хочу еще постоять, понаблюдать, пока не скроется ваша милая фигурка!» <…>

Он предложил мне свою дружбу: я принял ее с величайшим удовольствием. <…>

7 янв[аря]. 1901

Выставка Верещагина немного отодвинулась. Я закрываю ее 15-го <…>, настолько я привык, приходя ежедневно, видеть картины и находить в них каждый раз новые достоинства. <…> Троцкий видимо не соберется во второй раз. О покупке картины «Батареи на Шипке», о которой я с ним говорил, что-то не слышно.

Я сейчас подвожу итоги: выставка картин Верещагина за 20 дней дала сразу 1700 р. — и что по 20, 30 коп. для Вильны не дурно. Хотя мне только известно, сколько труда стоило расшевелить публику! В одном «Вил. Вестнике» я поместил, конечно даром, три большие статьи и до 10-ти мелких заметок, разослал заметки в газеты Минска, Ковно, Гродно, постоянно толковал о выставке в обществе, сам сидел на ней, чтобы встречать и провожать знакомых, давать объяснения и тем делать посещение выставки еще более приятным. Многие пришли во второй, третий раз прямо из-за меня. Я не говорю уже о мелких заботах, о хвастовстве, о личных неприятностях и тревогах. Одно меня убеждает и мирит со всем: ясное сознание, что я послужил не только искусству, идее законности, но и нашей Вильне как городу, заслужившему репутацию равнодушного к искусству, заманив сюда Верещагина и к чести обставив его выставку даже в материальном отношении.

21 янв[аря]

9 дней пролежал я в кровати с сильной инфлюэнцей и осложнениями. Проклятый кашель, как назло, оторвал меня от Верещагинской выставки и расстроил мои планы, хотя я не переставал следить за выставкой.

28 января 1901 г.

<…> выставка Верещагина упакована и едет в Ревель. С ее отъездом я теряю что-то родное, дорогое, близкое. сколько неприятностей, но зато какие радостные минуты! Уже одно сознание, что служишь искусству, служишь этой выставкой присутствием русского имени в нашем краю — великая награда за все!.. По временам я забывал о Верещагине как знакомом, а имел ввиду лишь идею.

А «Новое Вр.» продолжает травлю Верещагина из-за заметки о Радецком»!

Кого только эти «нововременные» мерзавцы ни травили!! Репин, Надсон, Антакольский, Верещагин, Стасов. Какие все имена! А между тем не было такой грязи, которую в них не бросили со страниц прессы!! <.> Разве кто-либо сомневается в таланте и заслугах Репина, Сурикова, Васнецова?! <.>

23 января, в последний день выставки, я еще больной притащился на выставку в генерал-губернаторский дворец проститься с картинами. <.> Ах, сколько я тут пережил, перечувствовал за два последних месяца!!

13 февр[аля]

<.> Слуги Верещагина Петр и Василий удрали из Вильны, прислали мне письмо, где благодарят за все. Из них Василий так наторел около картин, что делал копирующему Неверовичу толковые указания. По его словам Верещагин часто советовался с ним, когда писал картины — «потрафишь ему — он и поблагодарит». — «Ну а если не потрафишь?», — спрашиваю. — «А тогда можно по морде от Вас. Вас. заполучить». На картинах Василий фигурирует в разных видах, изображая одного из расстреливаемых мужиков, он же в в Успенском соборе срывает с икон ризы, в картине Наполеон, глядящий на пожар Москвы с Кремлевской стены, где-то в костюме генерала. Присматриваясь к картинам, я даже начал видеть сходство некоторых лиц и физиономии Василия. На выставке француженки останавливались против Василия и в упор его разглядывали, а он принимал глупо-грациозную позу. <.>

17 февр[аля]

Последние слова Верещагина, обращенные ко мне, были: «Ну, прощайте! Буду писать Вам с дороги. Пришлю Вам кусочек солнца». Потом, выйдя из вагона, он сказал: «Идите. А я буду следить, пока не исчезнет Ваша дорогая для меня фигурка.». Мне было тяжело с ним расставаться, и я ушел, не оглядываясь. Прошло с тех пор много времени, а от В-на ни строчки! Новые впечатления заслонили ему меня, Вильну, мою Марфушечку. <.> «Новости» до сих пор не поместили моего письма — верно боятся поднимать вновь шум из-за Верещагина…