Новые материалы об А. Н. Апухтине из архива А. В. Жиркевича. Часть I

Из дневника А. В. Жиркевича

Примечания: С. В. Сапожков и Н. Г. Жиркевич-Подлесских

Опубликовано в журнале «Русская литература», № 4, 1998

1886 г.

11 марта.

Поэта Апухтина я встретил у Герарда [1] только раз, т. к. по причине страшной полноты он никуда не показывается, боясь лестниц. Вообще он ужасный весельчак, и там, где он бывает, всегда стоит хохот. Апухтин рассказывал, как он хотел похристосоваться с одним приятелем – таким же толстяком, и из-за животов им это не удавалось. Тогда они встали у стола, облокотились на стол и поцеловались, «А еще говорят, гора с горой не сходится», – сказал Апухтин.

1 апреля.

У Николая Герарда [2] был Алексей Апухтин, известный поэт и наш общий, хоть и очень далекий родственник. [3] Зашел разговор об его стихах; он сказал, что в обществе он – ничто, только артист. Затем он спросил Герарда, ждет ли он от Пасхи награды и какой? Тот ответил, что награды не ждет, но если дадут, то «Белого орла». [4] Между прочим, Герард жаловался, что ему лицеисты не дают проходу со своими поклонами как попечителю лицея. Апухтин минуты три помолчал, а потом сказал следующий очень удачный экспромт:

«А слава что? – Любовь артистов?

Иль орден “Белого орла”?

Или поклоны лицеистов

Чуть не из каждого угла?!» [5]

1887 г.

20 февраля.

Поэта Апухтина я встретил за это время 3 раза, и мы с ним вместе обедали и один раз ели блины у Герардов. Он мне кажется все более и более заурядным человеком. В одну из наших встреч я слышал его разговор с Евг<ением> Исаак<овичем> Утиным [6] по поводу помещения в «Вестнике Европы» его стихотворения «Старость», причем Утин, очевидно, ранее обещал переговорить с редакцией об этом стихотворении, но редакция не сделала запроса Апухтину; тот обиделся и сказал Утину, что «никогда не предлагал своих стихов редакциям, а они сами у него просили!» [7]

12 ноября.

Сегодня у Герардов долго говорил с поэтом Апухтиным об его стихах и об издании их. Нового издания он еще не задумывает, так как старое еще не все продано – осталось 1600 экземпляров. [8] Я, между прочим, сказал ему о подозрительном экземпляре его книги, вероятно, фальшивом, купленном мной в книжной лавке. Завтра буду у Апухтина с визитом. Говорили много о Мережковском, он говорит что его губит группа лиц, дающих ему советы писать на вопросы дня и сбивающих его с толку. [9]

13 ноября.

Был с визитом у Апухтина. На мой звонок он сам отпер двери, облаченный в широчайший светлый шелковый халат с темными полосками. Затем, введя меня в гостиную, Апухтин как-то упал на диван и ловко устроился в уголку его, поджав по-китайски ножки. Вообще этот огромный диван – главное место пребывания Алексея Николаевича, и с него он потешно сползает, так что я чуть было не расхохотался, когда он проделал эту операцию сползания при входе молодого Нератова. [10] У Апухтина я провел часа 1 ½ и был встречен им очень любезно. Читал ему, по его просьбе, мое стихотворение «Ночь» [11] и заслужил его похвалу. Но искренняя ли она? Я так привык уже к тому, что часто общими фразами в свете привыкают хвалить даже и то, что не нравится, щадя якобы автора. Как бы то ни было, он взял с меня слово, что я занесу к нему на суд несколько моих произведений. Разговор наш шел, конечно, о литературе. Апухтин увлекся, оживился, прочел мне неизданное им место из «Года в монастыре», где, между прочим, говорится о разных злобах дня в русском обществе, очень правдиво и искренно, но довольно тяжелым языком и без должного юмора. [12] Поэму эту он, по его словам, писал в разное время на отдельных листках, пряча последние в особый ящик, и потом уже рассортировал отрывки, и так как в начале она была задумана шире, чем в том виде, в каком показалась в печать, то кое-что пришлось выбросить. Апухтин хотел в ней затронуть именно много вопросов из разных сфер русского быта, заставив героя вспоминать в монастыре кое-что из его светской жизни, отголоски которой до него долетали. Покойный Катков хотел поместить эту вещь в «Русском вестнике», и поэма долго была у него в руках, но он находил в ней «оскудение веры» и требовал переделок, на что Апухтин не согласился. Тогда она была напечатана им в «Русской мысли», [13] где ему заплатили по 2 р. за строчку. Апухтин не собирается выступать с новыми изданиями, жалея, что не печатал стихотворения <нрзб> отдельно в журналах, что было бы выгоднее для него. [14] Вообще он, очевидно, не прочь и отдать кое-что в печать, но хочет, чтобы его просили редакции. Расспрашивал меня много про мои отношения с «Вестником Европы» и выразил опасения, что, послав туда стихотворение, он рискует получить его обратно. На что я возразил, что это могут сделать с таким начинающим, как я, а не с ним, уже составившим себе имя, тем более что Утин предлагает же ему свое посредничество между Стасюлевичем и им… [15] Издавая свои произведения, Апухтин, по его словам, разослал их по редакциям, но, кроме «Нов<ого> вр<емени>», Вестн<ика> Евр<опы>» и еще какого-то журнала, рецензий не появилось, [16] что он считает умышленным нежеланием хвалить его и невозможностью ругать.

Сегодня первый раз услыхал от него, что Буренин разбранил его «Год в монастыре», [17] когда тот только что вышел в печать.

Я сегодня окончательно убедился, что Ап<ухтин> человек недалекий и повторяющийся. Сегодня он опять (уже в 4-й раз) повторил при мне о тупости Фета, Островского и Рубинштейна, говоря, что талант и ум могут не совпадать в одном и том же лице, с чем я не согласен.

Взамен экземпляра его сочинений, купленного мною у букиниста и, очевидно, подложного, Апухтин дал мне другой.

Вчера у Герардов, а потом вчера же у гр. Адлерберга, [18] Апухтин проиграл около 150 руб. и, по его словам, сидит без денег.

В общем, из долгой беседы с знаменитостью я вынес еще большее убеждение, что это человек развратно-циничный, недалекий и глубоко несчастный от болезненной толщины, которая приковывает его к дивану, заставляет бегать от людей и вести ненормальную жизнь. [19]

Когда разговор наш коснулся того, что современные поэты гибнут от разных советчиков, убивая талант на работах на заданную тему, то Ап<ухтин> сказал, что он счастлив тем, что всегда придавал мало значения своему таланту, писал только тогда, когда хотелось; оттого у него и нет той выдуманности, которой отличается большинство стихотворений за последние годы. Как на растлевавшего молодых поэтов он указывает, между прочим, на Плещеева. [20] О Майкове он невысокого мнения и считает его холодным, Фета хвалит; в Мережковском видит талант, <нрзб> кружковыми советчиками. [21] Я вполне согласен с ним, что писать надо тогда, когда того требует душа, а не голова, на заданные темы.

Сегодня весь город убран флагами, по случаю въезда Государя, как объяснил мне городовой. Я долго ходил по Невскому, думая увидеть Русского Монарха и Его супругу, но только что вернулся домой, как Государь проехал по Казанской улице к Невскому, и я его не видел.

<…> Апухтин вчера восторгался Тютчевым [22] и даже прочел мне его стихотворение «Как океан объемлет шар земной». В разговоре он высказал довольно дельную мысль относительно гонения, устроенного против второстепенных поэтов. «Кому какое дело, что их читает и ценит публика? И какой от этого вред?» Когда я между прочим стал советовать ему выпустить новое издание с добавлением новых стихотворений, то он сказал: «Боюсь, что начнут ругать и забрасывать грязью в журналах!»

4 декабря.

Сегодня снова посетил поэта Апухтина. Застал у него молодого человека Карцова [23] (кажется, бывшего кавалериста и мужа певицы, [24] в которую когда-то был безнадежно влюблен поэт). Разговор начался с моих стихотворений, которые я, по просьбе Апухтина, ему дал на разбор. Он сказал, что уже сделал некоторые заметки и хотел написать мне рецензию. Больше всего ему понравилось «Приходи ко мне, друг, приходи!». [25] Сделав кое-какие довольно верные замечания о форме моих стихов, Апухтин сказал:

«Талант в Вас – несомненный! Не бросайте писать, но не печатайте Ваших произведений – это Вас погубит. Вам надо работать и работать над стихом, а чтобы его выработать, советую заняться переводами, особенно из Анд<ре> Шенье. [26] Приносите мне Ваши произведения – я их прочту всегда с удовольствием, но похвал не ждите: я неумолим к поэтам!! Ко мне ходит за советом кн. Ухтомский, [27] тоже талантливый, но который, зная меня, уже говорит заранее входя: “Я пришел послушать, как Вы меня станете ругать!” У князя много слабых стихов. Недавно он приходит ко мне, читает свое произведение, и я говорю ему: “Я ничего не понимаю!” Тогда кн<язь> мне говорит: “И я ничего не понимаю! Оно мне нравится по форме!” Другой раз князь приносит стихи, в которых я сделал открытие, что их с одинаковым успехом можно читать и сверху, и снизу!

Я не одобряю тех, кто торопится печатать свои стихи, как, например, Мережковский. Я убедился на опыте, что через несколько лет те стихи, которые тебе нравились, кажутся уже ниже критики. Пишите тогда, когда хочется, а не по заказу, и если будете печатать, то потом и только тогда, когда и через несколько лет Ваши произведения Вам будут по-прежнему казаться прекрасными!»

В том же роде он говорил довольно долго и любезно со мною, и для меня очень приятны те похвалы, которые я от него услышал, если у него действительно существует правило – ругать собратов по Парнасу. Затем разговор стал общим и Карцов рассказал мне, каких трудов стоило ему спасти от истребления и те стихи Алексея Николаевича, которые вышли в печать, и как трудно было последнего заставить издать самую книжку. Карцов говорил (это подтвердил тут же и Апухтин), что у него спрятано множество неизданных произведений Апухтина, преимущественно юмористического содержания, которых хватит на три таких книжки, как изданная.

«Издание это можно назвать воровским, – сказал Карцов, – так как я воровал стихи у Ал<ексея> Ник<олаевича> и списывал их для печати». [28]

«Чем меньше я оставлю следов своего существования, – сказал Ап<ухтин>, – тем лучше! Вот почему я принялся за истребление своих бумаг, и на днях истребил свой дневник, который вел 18 лет. Каждый вечер я перечитывал один год и бросал его в камин. Теперь очередь за другими бумагами, и чтобы их у меня не взяли, я их запираю на ключ!»

На мое возражение, что так делать не следует, что дневники его могут иметь историческое значение, Апухтин сказал:

«Я предчувствую, что мне осталось жить каких-нибудь 3–4 месяца! Все мне надоело! Жизнь кончена, ничто меня в ней не интересует! Прежде я боялся смерти; теперь она для меня была бы счастьем!»

Вообще, Апухтин сегодня показался мне таким несчастным, что я его пожалел от души, и даже его костюм, его диван и взлезанье на этот диван не казались мне более смешными! Действительно, этот диван, к которому, благодаря толщине, полжизни прикован Ал<ексей> Ник<олаевич>, можно сравнить с застенком, где человек подвергался ряду пыток. По словам Ап<ухтина>, «он давно уже не показывается в публичные места, отрезан от окружающего мира. разошелся с обществом, с товарищами по Правоведению, [29] вел всегда в молодости жизнь беспорядочную, ненормальную [30] и теперь ждет смерти как избавления!» Карцов подшучивал над ним и говорил, чтобы я ему не верил, и что Ал<ексей> Ник<олаевич> говорит так всегда, когда плотно пообедает и схватит несварение желудка. «Эту песню ты поешь давно (он Апухтину говорит «ты), а вот живешь, и еще жить будешь!» На мой вопрос, отчего Ап<ухтин> не издаст тех стихотворений, что находятся у Карцова, Ал<ексей> Ник<олаевич> сказал: «А вот подождите немного: умру, тогда пусть издают, что хотят!»

Речь зашла о живописи, и Апухтин оказался не глубоким ее знатоком; да и неудивительно, так как посещать выставки он не может, по причине толщины. Однако он с восторгом говорит о картине Иванова «Явление Христа народу», хотя в общих фразах. Меня удивило, что в картине Брюллова «Последний день Помпеи» он не находит ничего хорошего. По его желанию, я высказал ему, что именно я нахожу в этом произведении замечательного. Из старинных мастеров ему нравится Мурильо, и в особенности «Мадонна», с чем и я согласен. «Теперь как-то и живописцы мельчают!» – заметил он в заключение.

Меня удивило и то, что Апухтин советовал мне читать французских авторов, особенно Андре Шенье, и не немецких, к которым он относится, очевидно, с предубеждением. Знает ли он хорошо немецкий язык? Мне кажется, если где и были гении-поэты, то это в Германии, стране поэзии! Вообще, чем более знакомлюсь с Ал<ексеем> Ник<олаевичем>, тем более убеждаюсь, что глубокого ума и знаний в нем нет, а у него имеется наготове запас оригинальных общих мест, сравнений, выдержек из поэтов, которыми он и поражает того, который с ним встречается впервые. Чем дальше и чаще говоришь с ним, тем более наталкиваешься на повторение уже сказанного им. Сегодня он, например, привел одну строчку из Шенье по-французски и затем передавал ее уже по-русски Пушкиным, как образчик дословности перевода, [31] и мне почему-то кажется, что он мало знает таких строчек. Все-таки Апухтин – несомненный талант, медленно убиваемый судьбою и теперь уже завядший! Но как замечателен он все-таки в сравнении с Минским, Фругом, Теловыми и Сº!! [32]

<…> Сегодня в первый раз услыхал, что баронесса Остен-Сакен, с которой я встречался в обществе, в Вильне, поэтесса, и по заявлению Апухтина, очень незаурядная. [33] Он ее хорошо знает, называет ее своим другом, и просил передать ей, при случае, его поклон. Я знал только до сих пор, что m-me Остен-Сакен писала какие-то оперетки и разыгрывала при дворе Коханов [34] главные в них роли, в довольно эксцентричном костюме, на соблазн городских матрон, и к восторгу польского общества!

1888 г.

6 июня.

Сегодня был с прощальным визитом [35] у поэта Апухтина. Алексей Николаевич принял меня с обычным радушием, все в том же халате и в той же обстановке, в которой я раньше его видел неоднократно. Поцеловав меня крепко, Апухтин начал с извинений, что не посетил меня в лазарете.

«Когда я узнал, что Вы больны, у меня было горячее желание повидать собрата-поэта. Но, узнав, что лазарет высоко, я побоялся лестницы и решил написать письмо. Получили ли Вы его?» Я ответил утвердительно.

«Отчего же не были у меня с Ясинским? [36] Ведь он желал же со мной познакомиться, да и я от этого не прочь, о чем и писал Вам! Некоторые вещицы его мне нравятся. Это, очевидно, талантливый человек, хотя талант его и не из выдающихся».

Я объяснил, что мои отношения к Ясинскому изменились вследствие моего откровенного письма, написанного к нему, [37] и что с Ясинским я лично более не виделся с моей болезни, но знаю, что он все-таки собирался с ним, Апухтиным, познакомиться. Разговор перешел на инцидент с Фофановым, «Торжеством любви», и Апухтин подтвердил, что знает из первых рук, что сначала был проект отлучить Фофанова от церкви и предать анафеме, но что потом отцы церкви решили ограничиться одним церковным покаянием. [38]

«Итак, – шутил Алексей Николаевич, – Вашему приятелю чуть было не пришлось очу3титься в компании Мазепы и Гришки Отрепьева!!. Ну, что же, создали бы Костьку Фофана! Но отцы церкви вовремя одумались и хотят для наставления Фофанова отдать его под опеку какого-нибудь священника. Это для него не страшно, а популярность и его и “Наблюдателя” выросла!»

От Фофанова мы перешли к юбилею Майкова. Апухтин зло смеялся над письмом Майкова и надо всей «юбилейной комедией», как он находит все торжество! [39] Апухтин тоже был приглашен, но не поехал, так как по его выражению, он «ненавидит все юбилеи: нигде так много не говорится глупостей, как на юбилеях». Заговорили о стихотворении Фофанова «Кончается». Апухтин находит, в общем, стихотворение это прекрасным, но что будто бы повторение слова «кончается» портит ансамбль. [40]

«Одуванчик», помещенный там же, мне еще более понравился: в нем настоящая, живая и кипучая поэзия. [41]

Апухтин спросил меня, что я ему принес новенького из моих стихотворений. Я ответил, что ничего, так как тиф разбил мой организм (притушив память и воображение). Но так как Апухтин настаивал, то я прочел ему маленькое стихотворение, посвященное моей дорогой невесте. [42]

«Прелестно, просто и прочувствованно», – сказал Апухтин. «Работайте, Бога ради, и не гонитесь за темами, пишите, что придет в голову, не думая о публике и о печати. Лучшие мои стихотворения, поверьте мне, принадлежат той эпохе, когда я писал для себя, не думая печатать написанное. А с той минуты, как стал писать для печати, я чувствую, что постоянно теряю творчество: публика, как призрак, стоит передо мной, и много задуманного я уничтожил ради этой проклятой публики. Не гонитесь за славой. за известностью! Если у Вас есть талант, а он у Вас несомненный, то все это будет к Вашим услугам. Но пока пишется, пишите для себя, не выбирая из жизни тем, а наталкиваясь на них в своих поэтических блужданиях и исканиях красоты. Писать на заданную тему – доводит Бог знает до чего. Вот, например, известный Вам поэт кн. Ухтомский на юбилей Майкова написал стихи, где в одном месте есть “венчанный муж в порфире”!! [43] Это Майков-то!»

Я спросил Апухтина, не написал ли он чего-либо новенького?

«Нет, я давно бросил стихи и ничего почти не пишу. Да и к чему? Меня все забыли, и я никому не нужен». Я, конечно, стал возражать ему, что ведь он, в конце концов, писал для общества, если печатал свои стихи, а общество его читает и ценит его талант.

«Если в литературе, – сказал я, – Ваша книжка вызвала лишь беглые заметки прошла как бы бесследно, то в обществе ее заметили и раскупают. Вы сами виноваты, ведя такую уединенную, почти затворническую жизнь, что Вас публика редко видит. Вы представляете для нее загадку, и в обществе, особенно в литературных кружках, узнав, что я Вас знаю, мне часто задавали о Вас, Вашей жизни массу вопросов, часто наивных, вроде того, здесь ли Вы живете, сколько вам лет и проч. Рассказы о Вас слушаются с удовольствием и любопытством и про Вас уже “ходят целые легенды”».

«Грязного, циничного свойства, [44] – перебил меня Апухтин. – Знаю, знаю! Мне приписывают Бог знает какие поступки и Бог знает какие стихотворения…»

«Но Вы, Алексей Николаевич, ведь действительно автор многих неизданных стихов довольно игривого содержания, ходящих по рукам в рукописях!?»

«Не говорите этого никогда! – вспылил Апухтин. – Я никогда не писал тех грязных, эротических стихотворений, которые мне приписывают! Шутливые стихи я писал в молодости, но цинизмом не марал своего пера!.. Знаете ли Вы, что мне приписывают авторство известной пародии на “Горе от ума”, полной грубого и пошлого цинизма?!.. [45] Но, повторяю, я не виноват в таких вещах, и на меня лгут. И кто же лжет? Своя же пишущая братия! А Вы упрекаете меня в том, что я чуждаюсь ее, избегаю, и никуда не показываюсь?! Вы думаете, мне легко жить в этой квартире, отказавшись от общества, театров, музыки, которую я так люблю? Нет, мне тяжело это лишение. Но куда же я покажусь с моей наружностью, над которой все смеются и на которую, не церемонясь, указывают пальцами? Быть посмешищем толпы и предметом грязных сплетен пишущей братии – не завидно!.. Я сегодня еду, сейчас, к гр. Адлербергу на музыкальное утро, и то только потому, что знаю, что теперь все разъехались, будет лишь интимный кружок знакомых, [46] и я не буду предметом пустого и преднамеренного любопытства! Кроме всего этого, я не показываюсь потому, что болен, меня преследует одышка, я не сплю по ночам, а днем с моей толщиной никуда не могу выбраться».

Я стал доказывать ему, что к литературному миру он слишком строг и что там много есть порядочных людей (я назвал тут некоторых), но, конечно, есть много и дряни, как и везде. Его никто осмеивать из порядочных не будет, а на дрянь внимания обращать не следует.

«Кроме этого, мне кажется, что Вы, Алексей Николаевич, впадаете в обломовщину, сами опускаетесь и не имеете характера стряхнуть с себя сонливость и сесть за серьезную работу».

«Кто же из нас не Обломов?! – возразил Апухтин. – Вглядитесь в себя, и в себе Вы найдете обломовщину. Каждый русский – в основании Обломов: один больше, другой бессознательно. Работать?! Да, я хотел бы работать, но для этого нужен душевный покой, а у меня его нет: болезненная тучность, денежные дела и много других причин мешают мне заняться серьезно». Тут Апухтин оживился и сказал:

«Знаете ли, я задумал роман в прозе из эпохи 50–60 годов, без всякой политической тенденции, а просто бытовой. [47] План уже готов, материала масса; нужно лишь сесть за бумагу… А это-то мне и не суждено. Хорошо бы уехать в деревню, подышать свежим воздухом и писать, писать. Меня приглашают к себе в Ковенскую губ<ернию> в именье графа Крейца, [48] и я серьезно думаю воспользоваться приглашением».

«Мне кажется, Алексей Николаевич, что долгие паузы в Вашей литературной деятельности Вам вредят, заставляют забывать и Вас… А между тем, теперь “полезли из щелей мошки да букашки”, русло родной литературы мельчает. Чтобы раздаться Вашему голосу?! Научите нас, молодежь, как надо писать и творить! Ведь Вы и сами еще молоды и не могли еще остыть сердцем, не могли еще заглушить в себе интереса к жизни».

«Мне 45 лет, но я пожил, много пожил! И неужели мой голос в литературе что-либо значит?! Я в этом часто сомневаюсь, когда вижу себя забытым и литературой, и литературной братией! Знаете ли, Ваши посещения всегда действуют на меня благотворно. Я не могу Вам не верить, а потому с приходом Вашим оживаю, чувствую приток свежего воздуха, чувствую, что я, быть может, еще и не лишний на свете! Ваш голос говорит мне, что меня читают, что меня любят как поэта, хотя это до меня и не доходит другими путями. Благодарю, благодарю Вас, за Вашу любовь к моей поэзии и за Ваше искреннее ко мне расположение!.. Что же касается до длинных промежутков в моей литературной деятельности, то что же мне делать, если у меня стихотворения не каждый день выходят из-под пера?»

«А куда же Вы дели Вашу прекрасную “Старость”?»

«А, право, не знаю! Рукопись у меня кто-то выпросил, [49] а самые стихи я наполовину забыл. Утин просил их у меня для “Вестника Европы”, но тут вышло некоторое недоразумение, и у меня этих стихов не спрашивали более. Да и нечего их жалеть!»

Заговорили о том, что в «Северном вестнике» не было рецензий Плещеева на его книгу.

«А между тем, там еще недавно выпрашивали у меня стихотворения, а потом тоже замолчали. [50] Да я и не нуждаюсь в известности!»

Я между прочим сказал Апухтину, что в одном обществе заявил, что он пишет и печатает из-за денег.

«Это неправда! Зачем Вы так сказали?! Я не писал из-за денег, но печатал из-за денег, но печатал из-за денег! С изданием я мало выиграл, так как меня обманули, и во многих местах появился мой сборник, на более простой бумаге и подешевле. Впрочем, это меня и радует отчасти: значит, публика читает меня, интересуется». Тут я заметил ему, что этот факт только подтверждает сказанное выше мною о том, что он слишком предубежден против общества и что оно его и не думало позабывать.

«Чтобы рассказать Вам, какими приемами меня отучали от печатания стихов, расскажу Вам следующее. Лет 20 тому назад Вольф явился ко мне с предложением заплатить сколько угодно за мои стихи, лишь бы я ему их дал. Я передал ему 3, [51] и одно – “Разбитую вазу”, под заглавием которой было написано, что мотив взят из “Сюлли Прюдома”. Это добавление было пропущено, как объяснил Вольф, по недосмотру наборщиков, а между тем, кажется в “Петербургской газете”, была помещена грязная заметка, где меня обвинили ни более ни менее как в умышленном присвоении, в краже чужого произведения и в выдаче его за свое!» [52]

«Но нельзя же после того и жить на свете, если обращать внимание на мелочи! Из отзыва ничтожной газетки еще не следует, что все подозревали Вас в низости. Я не ожидал, что Вы, Алексей Николаевич, так способны закапываться в мелочи жизни!»

«Вот Вы хвалите Ваши литературные кружки, – продолжал Апухтин. – А разве хорошо поступил с Вами Ясинский, прервав отношения после первого же откровенного и честного высказанного мнения? А Ясинский, по Вашим же словам, хороший человек! И нигде, как в этих литературных кружках, не производится столько гадости, подкапываний, бичеваний, унижения и лжи! Нет, лучше подальше от этого мира, который не знает меня и который я хорошо угадываю. Позор для нашего времени – эта литература-пасквиль, теперь процветающая. Бывший еще вчера вашим интимным другом, завтра же пишет повесть, где Вы фигурируете, часто в карикатурном виде. Все друг за другом подсматривают, подслушивают и пишут друг с друга карикатуры, воображая, что пишут “с натуры”. У нас, в России, своя школа “натуралистов”: [53] и эта школа – позор для нас. Нет, лучше подальше от этой грязи, от этих общественно-литературных паразитов». Я не мог не согласиться с последней характеристикой эпохи, вспомнив Лемана и Бибикова, этих коршунов, чующих мертвое мясо. Люди эти бывают в обществе с целью подслушивать, подсматривать и потом облекать свои наблюдения в форму повестей, мемуаров и т. п. Один объявляет себя другом В. Гаршина, другой приятелем Надсона. [54] И оба, я уверен, врут на покойников, не могущих запечатать их лживые уста.

Заговорили о Майкове, который не нравится Апухтину. Из всех его стихотворений он выделяет «Три смерти» [55] и еще несколько, находя остальное деланным и ходульным.

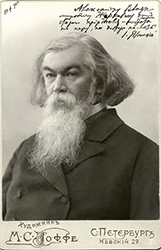

Я попросил у Апухтина на память его портрет; [56] но он заявил, что у него теперь нет, и рассказал историю того портрета, который был приложен к «Нови». [57] Редактор [58] приходил к нему и просил разрешения приложить портрет к журналу. Апухтин не согласился; тогда тот заявил, что мог бы сделать это и без согласия Апухтина, но если спрашивает его, то лишь из любезности. Несмотря на протест Апухтина и запрещение, портрет был помещен в «Нови». Апухтин обещал мне дать свой портрет, изъявив надежду, что я, уехав из Петербурга, не порву с ним отношений.

«Вам надо непременно переехать служить сюда. Здесь все возбуждает молодую душу и даже чувство негодования и омерзения вызывает к вдохновенным порывам. Но до приезда сюда прошу Вас изредка дарить меня Вашими произведениями, а я Вам буду отвечать на них с обычной, быть может, и грубой моей откровенностью, которая так многим молодым поэтам не нравится! Но я убежден, что ничто так не губит таланты, как лесть. Есть здесь старик, по фамилии Плещеев, который своими отзывами много принес зла молодежи! [59] Дурной, выживший из ума старик!! На частые ответы Вы не рассчитывайте: я не любитель до писем, да и тяжело бывает порою писать!

Вы женитесь?! Поздравляю Вас: этот шаг важнее Ваших будущих литературных успехов!» Тут Апухтин много расспрашивал о моей невесте, дне свадьбы и т. д. [60]

«Я очень желала бы быть представленным Вашей будущей супруге! Если Вы приедете сюда, [61] то, надеюсь, заглянете ко мне или сообщите свой адрес, чтобы я мог быть у нее с визитом. Но любит ли она, как Вы, поэзию, сочувствует ли Вашим литературным планам?» Немного погодя Апухтин стал уверять меня, что любовь на время гасит творчество мысли, но что оно потом непременно вернется. «Медовый месяц всегда убивает вдохновение. Любовь физическая слишком реальна и не дает места иллюзиям».

Апухтин был необыкновенно сердечен со мной в это посещение, и я давно его не видал таким веселым и любезным.

«Я так рад, что Вы зашли и не забыли меня! А я так часто Вас вспоминал и бранил себя, что не посетил Вас в лазарете. Вы не поверите, что за ад моя жизнь! Почти целый день прозябать на этом диване, одиноко, далеко от живых неисковерканных людей!! Этот диван надоел мне, хотя к квартире я привык [62] , живя в ней более 15 лет. Но и ее меняю, [63] уезжая еще дальше от умственного центра столицы, от того, что когда-то так занимало меня».

Я хотел было уйти, услыхав, как лакей докладывал ему, что карета готова для поездки на музыкальное утро.

«Нет, еще посидим немного», – просил Алексей Николаевич. Он много расспрашивал меня о моей болезни, Академии и будущей службе. Узнав, что я буду в Вильне, где прокурор Остен-Сакен, [64] он просил передать поклон баронессе, называя ее своей большой приятельницей.

«M-me Остен-Сакен очень умна, интересна, а главное, она сама пишет прелестные стихи, и вы с ней должны сойтись, как поэты! Она слишком бойка и подвижна, но собеседница очень интересная!»

Апухтин рассказал мне один эпизод из своей грустной жизни за границей. [65] Однажды он сидел на скамейке. Вдруг слышит шум, крики и видит, как преследуют бешеную собаку. Собака эта бросается прямо к Апухтину, а он, благодаря толщине, даже не может спастись, вскочить на скамейку. Собаку убили у ног самого Апухтина. «Я заплакал, когда опасность прошла», – добавил Алексей Иванович.

Мне показалось, что, несмотря на свой обычный унылый тон, Апухтин начинает как бы оживать. Мы долго говорили с ним о задуманном им романе, [66] и, очевидно, он твердо намерен опять приняться за писанье. Не знаю, как ему повезет в прозе? И неужели на нем тоже оправдается чье-то меткое замечание, что русские поэты начинают с лирической поэзии и кончают прозой? Мне показалось, что в то время, когда Апухтин дурно отозвался о литературной братии и школе нарождающихся «натуралистов», [67] на его лице было написано какое-то сомнение в своих собственных словах. Мои защиты литературных кружков ему нравились, а уверения, что его не забыли и не забудут, вызывали его симпатичную улыбку. Я долго убеждал его работать, как он это делал до сих пор, т. е. для себя, не думая о публике и грошах.

Я шутя заметил ему, что «к несчастью, нет никого, кто бы время от времени тормошил его и понуждал к работе». «Да, – со вздохом, грустно сказал Апухтин, – никого, ровно никого!»

Зашла речь о Мих<аиле> Ив<ановиче> Семевском. «А Вы разве знаете его?» Я рассказал о судьбе записок моего деда. [68]

«Как же, я читал эти записки, и они меня очень заинтересовали. В “Русской старине” печатается так много дребедени, что на каких-нибудь порядочных – отдыхаешь, как в оазисе пустыни. Записки Вашего деда очень честно и интересно написаны». [69]

Далее Апухтин возмущался тем, что Семевский издал книгу «Наши знакомые», с неприличными примечаниями. [70]

«Я только раз встречал этого господина у княгини Трубецкой, [71] и он делал мне намеки о том, чтобы я разрешил ему прислать ко мне книгу “Наши знакомые” на квартиру для занесения моего автографа. Я очень резко и сухо отказал ему в этом, и он меня оставил в покое».

Апухтин, несмотря на его кажущееся равнодушие к литературе, следит за нею, и сегодня я видел на его столике несколько свежих разрезанных книг беллетристического содержания.

Расстались мы очень тепло с Алексеем Николаевичем, он трижды меня обнял и поцеловал, и еще раз просил не забывать его своими письмами и дружбою, что я и обещал. Вообще сегодняшнее свидание произвело на меня хотя и грустное впечатление, но вместе с тем оно вселило во мне веру в то, что талант Апухтина еще не угас и он подарит русской публике что-либо такое, что сразу обратит на него снова внимание, даже и той части общества, которая про него забыла.

О чем еще говорили мы сегодня? Тем было так много, что их и не упомнишь, а разговор тянулся 2 часа. Говорили о газетных и журнальных дрязгах, о грязной ссоре «Нов<ого> времени» и «Новостей», [72] о современных молодых поэтах, а особенно, о Мережковском, так «глупо поспешившем», по выражению Апухтина, издать свою книжку; [73] о значении музыки и о русской музыке в особенности; о влиянии женщин и детей на смягчение нравов; о Л. Толстом и его последователях и т. п. Многое в суждениях Апухтина мне показалось, как и раньше, не новым, многое – темным; но в наблюдательности ему отказать нельзя. Тронуло же меня до глубины души то приветливое и искреннее обращение со мной, которое тянулось во все время разговора.

Я сегодня много горячился, спорил с Апухтиным и даже говорил ему в лицо о нем самом же довольно резко, обещая «надоедать ему, выбивать из колеи диванного сиденья и заставлять работать и изучать жизнь, что без сношения с людьми немыслимо».

«Кружок Ваших интимных знакомых не заменит общества, и русская аристократия живет тепличной жизнью, а нормальная жизнь – в среднем и низшем классе. Как Вы будете писать роман, а будучи так сильно озлоблен на общество?»

Апухтин возражал, что роман он нарочно берет из жизни прошлого, которому он сочувствует до сих пор всей душою. «Я и не взялся бы писать ничего о настоящем», – добавил он откровенно.

«Если Вы будете бегать от общества, – сказал я, – то с Вами повторится история с Тургеневым, который под конец стал писать карикатуры, а не живые лица, только потому, что пытался писать о России, отдалив себя от общества». [74]

Когда я уже уходил, Апухтин еще раз поблагодарил меня за дружбу и сказал, что теряет во мне на время честного, искреннего человека, изредка отвлекавшего его от нравственной спячки, в которую погружает его жизнь. Мне показалось, что в глазах бедного Алексея Николаевича были слезинки. Бедный! Увижу ли я его еще хоть раз, когда и в каких обстоятельствах?! <…>

3 октября.

<…> Когда я уезжал из Питера в Вильну, то Апухтин обязал меня уведомить его о моем приезде с женою, чтобы сделать ей визит, что я теперь, конечно, и исполнил.

Хотелось бы мне избежать до времени личного свидания с ним еще и потому, что я не знал, как принял Алексей Николаевич мое слишком резкое письмо, [75] в котором я, по его же просьбе, высказал откровенно то, что о нем говорят в обществе и что, обыкновенно, боятся высказать в глаза.

Вчера, вернувшись из города, мы нашли у себя визитные карточки Апухтина, что доказало мне еще раз его расположение ко мне и устранило мои опасения и резкости письма. Тронула меня и то, что Апухтин не побоялся подниматься на 3 этаж, что при его полноте – подвиг!

7 октября.

Третьего дня я отдал визит Апухтину. Он встретил меня с поцелуями в своей новой, очень уютной и комфортабельной квартире. Разговор начал с того, что объявил мне, что собирался ответить на мое письмо длинным письмом, в котором намеревался пролить свет на свое <нрзб.>, на отношение к современным литературным кружкам и на причины той затаенной злобы, которую к нему там питают. Я спросил его, не рассердился ли он на меня за мое откровенное письмо.

«Нет, – ответил Апухтин. – То, что передали Вы мне, не ново для меня, и я на это не обращаю внимание. Но по тону Вашего письма я думал, что ходят слухи, бросающие тень на мою репутацию. Как порядочный человек, я должен был бы принять меря против сплетников».

Разговор перешел на его новую поэму «Последний вечер», [76] о которой я слыхал кое-что от Герардов. Апухтин прочел мне ее почти всю наизусть, и некоторые места ее произвели на меня такое сильное впечатление, что я прослезился. Поэма не вносит ничего нового в литературу, но написана тем простым благородным языком, который свойствен у нас лишь немногим, и полна такими богатыми по чувству и краскам местами, что прощаешь ей избитость темы. Я давно так много не наслаждался, как в этот раз! Апухтин читает тихо, медленно и однообразно, но слушать его приятно, так как каждое слово он произносит с чувством, а глаза его и лицо во время чтения преображаются и горят тихим и ровным светом внутреннего самоудовлетворения. Видно, что каждое слово ему дорого, каждое слово пережито, прочувствовано!

Он рассказал мне о том, что лето провел в Петербурге, много писал, но почти ничего не окончил. Роман, о котором сообщил он мне, им брошен, так как рассчитал, что при такой системе обдумывания каждой главы, которой он придерживался, роман этот не окончить и в 30 лет. Поэму свою он писал довольно долго, и для обдумывания он ходил гулять по утрам в сквер, окружающий церковь и находящийся против его квартиры.

«Там никого кроме детей и их нянек не бывало и никто не насмехался над моей фигурой, никого она не шокировала, как это бывало при моих прогулках в Летнем саду», – сказал он мне.

На днях Апухтин читал поэму Николаю и Владимиру Герардам, которые, по его словам, сделали ему дельные замечания, которыми он и воспользовался. Главный упрек был ему сделан тот, что работа не закончена и не видно того сцепления обстоятельств, которые приводят героя к самоубийству.

«Я задумал эту вещь гораздо шире, но случилось то же, что и с “Годом в монастыре”, т. е. я стал сокращать написанное и сузил первоначальные рамки. Видно, мне не суждено написать что-либо законченное, большое! После замечания Герардов я опять вставил кое-что из отброшенного, и вещь стала полнее, хотя я еще не вполне удовлетворен. Прокурор, о котором я здесь упоминаю – Кони, [77] интересующийся убийствами».

Апухтин прочел мне еще одно свое новое лирическое стихотворение, прекрасное по форме и нежное по чувству; он обещал написать его мне на память. [78] Я высказал ему мое мнение о поэме; умолял его не портить ее переделками, а оставить в том виде, в котором она теперь. Я, между прочим, восстал против замечания Герардов, что в поэме мало фактов, указывающих на то, что самоубийство было в данном случае необходимо. Влад<имир> Ник<олаевич> сказал «не доказано».

«Протокольность только повредит поэме. От поэмы требуется прежде всего известное общее впечатление, а оно в данном случае вполне благоприятно для поэмы». Апухтин сказал мне тогда, что читал мне поэму, уже исправленную и дополненную по указанию Герардов.

8 октября.

Вчера с Катей, ровно в 2 часа, как просил Апухтин, мы были у него. Он встретил Катю уже одетый элегантно, подал ей руку и под руку ввел в свою гостиную, объявив мне, что я уже теперь как гость отодвигаюсь на второй план. С Катей он был все время утонченно вежлив, любезен и мил, так что мне пришло на мысль, что многим бы из нашего круга надо было бы взять несколько уроков у Алексея Николаевича в том, как мужчина должен относиться к женщине. Он несколько раз благодарил Катю за то, что она посетила его холостое жилищ, много расспрашивал ее о Вильне, о ее путешествии, сам делился с ней автобиографическими подробностями. По просьбе Кати, он прочел ей те стихи, что привели меня в восторг накануне, и просил у нее разрешения поднести их ей в память ее любезного визита. [79] Поэму же свою «Последний вечер» Апухтин обещал принести 11-го числа к Ник<олаю> Ник<олаевичу> Герарду, прося последнего прочесть ее вслух, так как и Апухтин, как я, находит, что Герард прекрасно читает стихотворения. В поэме этой А<пухтин> опять сделал несколько изменений и почему-то отказался прочесть ее вслух, ссылаясь на свое дурное чтение (что совершенно ложно). Когда Катя стала отзываться тепло о произведениях Апухтина и заметила, что в книжке его нет слабых произведений наряду с хорошими, как это она замечала даже у таких авторов, как Пушкин, то А<пухтин> сказал грустно:

«Мне осталось жить недолго, не более года! Погодите, умру и тогда посмотрите. что издадут всякую мою дребедень, которая как-нибудь уцелела от истребления и от которой я бы с удовольствием отрекся, не допустив ее ни за что при жизни до печати». Когда я в разговоре упоминал, что Ясинский любит часто списывать свои типы со знакомых, то Апухтин заметил:

«Значит, я очень счастлив, что наше знакомство с ним не состоялось. Он явился бы ко мне с целью списать с меня портрет, а может быть, и набросать карикатуру!»

Заговорили о Некрасове, которого Апухтин хорошо знал.

«В Некрасове, – сказал он, – много было рисовки, эгоизма. В жизни он не был таким жалостливым, каким можно понять его по его произведениям. Напротив того, это был подчас неумолимый судья и каратель ближнего, сухой эгоист, служивший литературе не столько по убеждению, как для личной пользы и избравший “музу мести и печали” лишь потому, что на нее в ту эпоху был спрос. Некрасов торговал своей музой и писал сухо, шаблонно и с предвзятыми идеями на заданные темы. [80] Я знал его близко, и мы жили с ним хорошо, [81] мне знаком тот путь творчества, которым он шел. Талант у него несомненный, но он торговал этим талантом, служил спросу минуты. От этого Некрасова уже забывают понемногу, а через 20–30 лет его совершенно забудут. Такова судьба всех, которые не служат вечным идеалам, а приносят дары минутным кумирам, минуцтным веяниям. В то время, когда Пушкин будет бессмертен в русской литературе, Некрасовы, Надсоны, Плещеевы – забудутся, и во всяком случае «не стяжают себе вечной славы».

Когда я передал Апухтину, что Белозерский [82] рассказал мне о том, как он был свидетелем того, что Некрасов мошенничал в картах, Апухтин заявил, что это – ложь, так как он сам часто играл с Некрасовым в карты и ничего подобного не замечал…

«Некрасов играл счастливо и выигрывал огромные суммы. Года за два до смерти он сам мне говорил, что у него чистыми деньгами 1 1/2 миллиона. Куда девался этот капитал? Не мог же он его истратить за болезнь?»

Когда я заметил, что Некрасов был плодовитый поэт, то Апухтин сказал:

«Некрасов писал белыми стихами, а по моему мнению писать такими стихами недобросовестно и нехудожественно. [83] Писал Некрасов так лишь потому, что за строчку всякого его маранья ему платили по рублю, так что за поэму «Кому на Руси жить хорошо» он получил громадные деньги. А между тем, сколько ерунды, общих мест, лишних строф в этой бездарной вещи? Я как-то пошел на пари и выиграл его в 2 часа, исписав 4 листа бумаги такими же стихами, какими написана была эта поэма и которые, по отзыву слушателе, были недурны, но так же бессодержательны, как некрасовские. Что за набор, что за ложь, за искажение фактов в его поэме “Русские женщины”?! (Катя похвалила их в разговоре с Ал<ексеем> Николаевичем). А между тем она имела успех потому, что в ту эпоху декабристы были окружены ореолом мучеников за идею, и все, что о них ни писалось, читалось нарасхват. И в этом случае Некрасов угадал настроение толпы, послужил ее потребностям. Это был человек незаурядный, но никак не гениальный, в глубине грубо-материалистичный, но много испытавший в молодости лишений и нужды. а потому и имевший возможность клеймить некоторые стороны общественной жизни, которые до той поры затрагивались в литературе, по незнанию их, редко. Некрасов мстил обществу за прошлое, налагал позорное клеймо на отдельных лиц, и если он послужил и принес пользу нашему обществу как литератор, то не по глубокому <убеждению>, а лишь потому, что понял эпоху, требования минуты и сумел ловко и смело послужить им».

Разговор коснулся теперешней жизни Апухтина. Он грустно и безнадежно смотрит в будущее, сознавая, что песня его как литератора уже спета.

«Когда-то я мечтал о литературной карьере, а теперь вижу, что, не бывая почти нигде, не имея отношения с современными литературными течениями, я не могу быть тем, кем должен быть литератор – носителем высоких нарождающихся идеалов. Силы мои ушли, болезненная полнота мешает мне показываться в обществе, кроме тесного кружка друзей и знакомых. Опера, театры, концерты – все это закрыто для меня, и, по правде сказать, я этого не жалею. Для кого, для чего писать? Разве для себя, чтобы потом уничтожить написанное?! Печатание своих произведений для меня отвратительно. Как только вещь моя напечатана, она кажется мне чужой. незаконченной. не стоящей внимания. Теперь я запираю под замок все мои произведения, чтобы никто не мог их у меня взять, выпросить. Самый сборник моих стихотворений был издан почти против моей воли: сам я никогда не сделал бы такого ненужного шага. Но нашлись друзья, которые оказали мне изданием сборника недружескую услугу. У друзей этих хранится, как мне известно, и разный хлам из моих поэтических мечтаний. [84] Когда умру, быть может, этот хлам вывернут наружу, и тогда-то наступит суд надо мной как литератором, который меня заранее возмущает!!»

Я намекнул Апухтину, что в его новой поэме много субъективизма, как будто автор писал о себе, мрачно глядя на свою жизнь.

«Это мнение я слышу не от Вас первого, – сказал Апухтин, – многие из моих друзей глядят на эту вещь как на мое предсмертное письмо. Успокойтесь, я еще не дошел до мысли о самоубийстве, как мой герой».

Апухтин высказал, что всегда его манит к себе деревня, покой, тишина и что поэтому, например, Москва тянет его к себе более, чем Петербург.

«Если бы была возможность засесть в деревенскую глушь! Может быть, и работа пошла бы скорее, и жизнь получила бы еще иную окраску, чем теперь! Но для этого нужны средства, а их у меня нет. Уединение же мне нужно для успешной работы! Я давно не писал так много, как в это лето, оставаясь в Петербурге и обдумывая в церковном сквере мои новые произведения».

Заговорили о гр. Адлерберге, [85] с которым Апухтин, как мне известно, был дружен. Апухтин дал ему такую характеристику:

«Адлерберг был в частной жизни человек редкой души, редкого образования, отзывчивости на все прекрасное, сочувствовавший. Но как государственный человек, он стоял далеко от политической жизни, хотя, будучи другом покойного Государя, он мог бы играть в Его царствование выдающуюся роль. Но покойный был слишком честный человек, чтобы стать таким политиком, сделаться временщиком. В нынешнее же царствование он был вполне при дворе; и о нем как бы там забыли».

Катя в разговоре похвалила стихотворение Апухтина «Письмо». [86]

«Да оно мне и самому нравится. Оно вылилось у меня сразу в два часа, и написано было под живым впечатлением».

Апухтин между прочим сказал мне, что пробовал писать и драмы, и комедии, [87] но ни те, ни другие ему не удавались.

«Я пробовал и играть на сцене и как-то раз согласился взять на себя роль Фамусова, которая мне очень нравится. [88] Но я долго ходить не могу, так что пришлось отказаться от этой роли и найти себе заместителя».

Апухтин снова очень подробно расспрашивал меня о Фофанове и о свойствах его таланта. Как видно, Алексей Николаевич отстал от современной литературы и со многими журналами совсем незнаком. Мне показалось почему-то, что он вовсе не так равнодушен к своей новой поэме, как это он старался выразить мне в разговоре, а когда я ее ему хвалил, то улыбка удовольствия скользнула по его лицу.

14 октября.

В этот вторник, в день именин Зинаиды Александровны Герард, [89] у Ник<олая> Николаевича был обед, на который приглашены были и мы в числе других наличных родных. За обедом пили шампанское за наше здоровье. Был там и Апухтин, к моему огорчению не принесший своей новой поэмы, с которой я так хотел познакомить Катю. По его словам, он этой вещью теперь недоволен, думает ее переделать и, во всяком случае, находит, что ей еще надо вылежаться. За обедом Апухтин нарочно сел рядом с Катей, а я с другой стороны. Он был в дурном настроении духа, мизантропическом более, чем когда-либо, и после обеда засел играть в карты. Улучив минуту, я разговорился с ним об его страсти к картам.

«Не понимаю, – сказал я, – как человек с Вашим талантом может убивать время на подобную забаву!» Апухтин стал доказывать, что в картах, особенно в азартной игре, есть громадное наслаждение.

«Всю жизнь, – сказал он, – я старался наслаждаться возможно больше и полнее, хотя никогда не мог достичь полного удовлетворения, в картежной игре – страсть, и эта-то страсть увлекает меня. Вот другие страсти имеют известные, узкие границы; страсть же к картам таких границ не имеет. Любовь может беспрерывно продолжаться два-три дня, а затем силы ее иссякнут и с ними и любовь. Пьянство доставляет наслаждение, но и тут, напившись до известного предела, Вы не можете более испытывать наслаждение. В картах же, при азартной игре, можно просидеть несколько дней и ночей подряд, испытывая одно и то же удовольствие. Мне случалось сидеть за банком 3-е суток подряд, и я не чувствовал никакой усталости. Я прежде не любил карт, но теперь поневоле пристрастился к ним. Что иначе делать в обществе? Без карт там сплетни, скука, ложь! За картами же время летит незаметно, вечер убит, а этого только мне и нужно!»

За столом Апухтин рассказывал, что в юности он начала писать стихи в Правоведении лет с 13-ти, и стихи его обратили внимание покойного принца Ольденбургского. [90] Приезжая в Правоведение, Принц задавал всегда Апухтину одни и те же вопросы, в одном и том же порядке: «Что твои гланды? (У Апухтина одно время была опухоль гландов.) Что твои стихи? Есть ли у тебя сестра в Екатерининском институте?» Апухтин заверял, что у него нет сестры в этом институте. На это Принц всегда отвечал: «Правда! Я знаю, что у тебя нет сестры в Екатерининском институте!» А при следующей встрече задавал ему те же три вопроса. Апухтин сообщил мне, что у него хранятся письма покойного Принца по литературным вопросам, по его словам, очень интересные. [91]

Когда Герард мне с Катей вылил в бокалы остатки шампанского, то Апухтин шутя попросил Герарда вылить ему после Кати хоть несколько капель и в его бокал: «Авось и я женюсь когда-либо!» От шутки этой, как и от всего его разговора за стоолом, веяло глубокой, неизлечимой грустью.

Когда мы, приехав, вошли в прихожую к Герарду, то застали там Апухтина сидящим на стуле в пальто. Он тяжело дышал, лицо его побледнело, осунулось, крупный пот выступил на лбу. Он извинился перед Катей, что встречает ее сидя:

«Вот, видите ли, как утомляет меня всякий подъем на лестницу! А ведь здесь лишь второй этаж!»

28 ноября. Вильна.

На вечере у генерала Гарина [92] за ужином барон Остен-Сакен, сидевший против меня, стал припоминать с m-me Ренгартен [93] стихотворение Фета: «Шепот, робкое дыханье, трели соловья…» <…> Затем барон затеял со мной разговор об Апухтине, нашем общем приятеле, причем он рассказал много про Алексея Николаевича. По словам барона. он с женой жили тогда в Петербурге, где-то на 4 этаже, что не мешало Апухтину подниматься туда очень часто и даже сложить следующее четверостишие:

«Хоть болят мои скорбные ноженьки,

Да зато с Вами близко я к Боженьке». [94]

Апухтин приходя на вечер к Остен-Сакенам, приносил им читать свои новые произведения. Вечера проходили незаметно. Баронесса пела и играла, читала все новое, более выдающееся в литературе; говорилось о злобах дня. Бывал у Остен-Сакенов в это время и романист Маркевич, тоже дружный с их семьею. Маркевич весь свой роман «Четверть века назад», «Перелом», «Бездну» [95] читал у Остен-Сакенов в рукописи, т. е. ранее, чем он появился в печати. Мать баронессы Остен-Сакен тоже пела хорошо, особенно дуэты с дочерью, чем они и славились в высшем свете. Апухтин им и посвятил свое прелестное стихотворение «Два голоса», [96] набросав его экспромтом. Много интересного рассказывал Остен-Сакен о страсти Апухтина к Панаевой, о самой Панаевой и том обществе, в котором они вращались. Барон с удовольствием вспоминал эти вечера, где в его доме музыкой, поэзией и задушевными спорами заглушался шум пустой великосветской столичной жизни. Да! Начинаешь все это вполне ценить лишь тогда, когда этого лишаешься!

1889 г.

1 января.

Баронесса рассказала мне много интересного об Апухтине и его прошлом, я слушал ее со вниманием, зная, что она была когда-то очень дружна с Алексеем Николаевичем и он мне отозвался о ней как об очень незаурядной и талантливой женщине. По словам баронессы, Апухтин в его поэзии не искренен, когда пишет о любви к нему.

«Но я знаю, что его никто не любил, так как с самой молодости он имел чудовищный вид. И сам он никого любить не мог… Вся жизнь его была ненормальна… Любить он никого не мог, благодаря образу жизни». (Что хотела сказать тут баронесса, я не знал, а только догадывался.) Апухтин постоянно говорил о самоубийстве? Поверьте мне, что он не кончит самоубийством. Он слишком любит жизнь и дорожит ею, чтобы дойти до такой крайности. В его стихотворениях много выдуманного, не перечувствованного лично, но это и доказывает силу его таланта. По форме же и языку у Апухтина теперь почти нет равных!.. Жаль, что, как мне говорили, многие его стихотворения не могут по содержанию попасть в печать».

Когда я рассказал баронессе о вновь написанном Апухтиным «Последнем вечере» [97] и об его содержании, то она заметила:

«Как все это задумано умно, как много правды и умения влагать мысль в прекрасную форму». <…>

<…> Между прочим она рассказала, что стихотворение Апухтина, посвященное ей и ее матери (она урожденная Зыбина), было написано экспромтом на одном музыкальном вечере, [98] причем Апухтин сравнение свое взял с натуры, так как было раннее утро, когда в Петербурге как бы встречаются утренняя и вечерняя зари. «Я помню, что Апухтин был всегда мастер на экспромты, которые у него выливались быстро и в готовой форме», – добавила баронесса.

<…> Разговор зашел о современных романах, и я заметил ей, что Апухтин враг новой литературной школы, основанной на списывании с натуры. Баронесса призналась, что Апухтин и ей сознался в этой вражде к «протокольной литературе». [99]

19 января. Вильна.

<…> Вчера вечер прошел незаметно и оживленно, баронесса много рассказывала, шутила, смеялась, оживляя беседу своими литературными и артистическими воспоминаниями! Между прочим, много говорили о поэте Апухтине и об его остротах. [100] По словам баронессы, Апухтин не говорил извозчику «пошел!», а «пошла!», так как, по его словам, его везет не извозчик, а лошадь. Апухтин очень мило устраивает каламбуры из имен. Так, m-me Остен-Сакен он зовет «Адвокатенька!» (ее муж – судейский, а она – Екатерина). Одну светскую барыню, покровительницу искусств и в них ничего не смыслящую, по выражению баронессы, m-me Веригину, Апухтин за обожание Мендельсона прозвал «Мендельсоничка» (ее зовут София) и т. д. Рассказывала баронесса и о том, как однажды на бале у княжны Урусовой Апухтин стал вальсировать с такой же толстой, как он, княгиней Голицыной, конечно нарочно, чтобы доставить удовольствие обществу. И действительно, все перестали танцевать и смотрели на порхавшую парочку. <…> Когда я читал ей свою поэму, [101] то баронесса несколько раз говорила: «Ах, если бы ее слышал Апухтин! Пошлете ли Вы ему ее?»

7 апреля.

Событие! Апухтин напечатал ту поэму, которую читал мне – «Из бумаг прокурора»! Форма проста и изящна, чувства – бездна, но содержание меня удовлетворило на этот раз менее, чем тогда, когда сам поэт читал мне эти стихи (что значит личная симпатия и антипатия!!). Теперь я понимаю, почему Влад<имир> Герард, прослушав это стихотворение, сказал «не доказано», т. е. не видно, что привело самоубийцу к роковому концу. Я написал в этом духе письмо Апухтину, [102] где критикую содержание его поэмы! Но все же поэма эта – событие в нашей современной литературе, это голос соловья среди мертвых хлябей болот!

12 апреля.

<…> Получил письма от Репина [103] и Апухтина, [104] очень интересные, особенно последнее, где Ал<ексей> Ник<олаевич> пишет о своей последней поэме, на которую я написал ему критику.

1890 г.

1 марта. <СПб.>

Посетил поэта Апухтина. Он занят теперь продолжением своего романа. Но я заметил, что он как бы опустился, осунулся. Он рассказывал мне, что на одной репетиции в Эрмитаже вдруг к нему подошел государь, которому Апухтин ранее не был представлен. Надо заметить, что Апухтин роман свой читал только 7 лицам и крайне удивился, когда Государь спросил его: «Что же, как подвигается ваш роман?» Апухтин ответил, что роман пока остановился. «Из какой эпохи Вы пишите его?» Апухтин сказал.

«А, значит, из такой же эпохи, как роман Маркевича?» [105]

«С тою разницей, что Маркевич писал портреты с исторических лиц, и я хочу этого избежать и тщательно уничтожаю все, что заключает намеки на личность».

«Ну, это Вам едва ли удастся! Все же Вы невольно станете писать портреты. Иначе, Вы не изобразите верно той эпохи!» Далее Государь милостиво и подробно расспрашивал о героях и делал свои замечания, из которых видно, что он хорошо знаком с русской литературой и имеет на нее довольно трезвый, правильный взгляд. В заключение беседы Государь спросил Ал<ексея> Ник<олаевича>:

«Когда же Вы напечатаете Вашу книгу?»

«Да я ее, быть может, еще и совсем не напечатаю!»

«Я прошу Вас напечатать ее, и чем скорее, тем лучше!» Апухтин в восторге от Государя и его простой, задушевной и дружеской манеры говорить с подданными.

«В Государе нашем есть что-то чарующее!» – уверяет Апухтин, в чем я с ним согласен! Апухтин обещал мою поэму, по напечатании ее, представить Великому кн<язю> Константину Константиновичу. <…>

<…> Апухтин от очевидца слыхал об инциденте с Семевским на представлении Государю. В выражениях есть разница с тем, что я уже слышал, но в общем выходит то же самое, т. е., что Государь резко оборвал зазнавшегося Семевского, пожелавшего блеснуть красноречием перед Царем. [106] Но Апухтин добавил интересную подробность: когда Государь ушел, то Семевский обратился ко всем присутствовавшим в зале с просьбою, чтобы они не рассказывали о случившейся с ним неприятности обществе в интересах его исторического журнала «Русская старина». <…> «Нечего говорить, – добавил Апухтин, – что на другой же день и об инциденте и о просьбе Семевского говорил весь Петербург. И подлая же лакейская личность этот Семевский!» Я вполне согласился в последнем мнении Апухтина. <…>

22 июня.

<…> В здешнем дворянском клубе я почти каждый день обедаю с Кашневым, бывшим преображенским офицером, хорошо знающим Апухтина. [107] У Кашнева есть несколько неизданных стихотворений Апухтина. Между прочим ответ на известное «Письмо», [108] которое помещено в сборнике стихотворений. О происхождении этого ответа Апухтин рассказал лично Кашневу следующее.

Апухтин бывал у m-me Сольской. [109] На одном из вечеров [110] у Сольской к Апухтину пристали принцесса Евгения Максимилиановна [111] и графиня Богарнэ, [112] говоря, что не может быть, чтобы на такое страстное, интересное письмо не было ответа. Ответ должен быть, и интересно знать, в чем он заключался. Напрасно Апухтин уверял, что письмо осталось без ответа: с него взяли слово написать этот ответ. Они написал его в альбом принцессы Ольденбургской. Кашнев просил у него списать эти стихи; но Апухтин не согласился. Тогда К<ашнев>, слушая их несколько раз, заучил их наизусть. Стихи прелестные…

Я заговорил с Кашневым по поводу слухов о жизни Апухтина и о принадлежности его к обществу Мещерского и Кº. [113] Кашнев, часто кутивший с Апухтиным, рассказывает, что он и другие делали Апухтину прямые вопросы на этот счет, и Апухтин признался, что не принадлежит к противуестественному обществу, но что раз из любопытства туда пошел – оттуда и пошли сплетни и пересуды.

5 июля. <Вильна>

<…> Зин<аида> Ал<ександровна> Герард в последнее наше свидание рассказывала мне о том, что недавно А. Н. Апухтин читал 2-ую часть своего романа в их доме. Были, кроме хозяев, Влад<имир> Ник<олаевич> Герард, Кони и, кажется, Утин. Читал сам Апухтин. Общее замечание, сделанное ему, состояло в том, что в романе отдельные эпизоды мало связаны между собою. M-me Герард говорит, что роман Апухтина поразительно напоминает «Войну и мир» Толстого. В нем Апухтин описал кое-что из своей собственной жизни. Так что роман имеет автобиографический характер.

1891 г.

14 апреля.

Я только что был у баронессы Остен-Сакен. Она опять «вся целиком ушла в Л<ьва> Н<иколаевича> Толстого и его ученье». Между прочим она просила меня принять участие в журнале «Струна», который она намерена издавать для небольшого кружка знакомых. Она также мечтает устроить у себя на квартире квартеты классической музыки. [114] Много говорили о Л<ьве> Толстом, о «кружке», о моей поэме. Между прочим, баронесса рассказала случай, бывший с поэтом Апухтиным в Москве, который он сам ей давно уже рассказывал… К нему на улице в Москве пристала нищая старуха. Он отогнал ее прочь. Тогда она, вдогонку ему, крикнула: «Ну, смотри! В субботу лопнешь!» Апухтин любил рассказывать этот случай и, бывая у баронессы по субботам, на отказ спеть или прочесть что-либо, говорил обыкновенно: «Ну, пожалуйста!.. Ведь сегодня суббота, и я должен лопнуть… Сжальтесь!»

Недавно в Виленском драматическом кружке подполковник Апухтин [115] захотел прочесть новое стихотворение Ал<ексея> Апухтина «Сумасшедший». [116] Попечитель округа [117] запретил это. Тогда баронесса, встретив Сергиевского в одном доме, спросила его, чем было вызвано такое запрещение.

«Помилуйте, – возразил Сергиевский… – В наше время… среди лиц царской семьи… столько лиц больных… сумасшедших!.. Могли бы счесть за намек!» Я не читал этого стихотворения, но баронесса уверяет, что там нет ничего похожего на намек… По ее словам, получив такой ответ, да еще при официально-строгой физиономии, она «как улитка вошла в свою скорлупу!»

8 ноября.

<…> Баронесса Остен-Сакен привезла мне из Петербурга поклон от поэта А. Н. Апухтина. Он по-прежнему тянется в высшие сферы и пишет для Великих княгинь и их свиты. Баронесса говорила, что Апухтин читал ей свое письмо к Толстому, [118] которое не отдает в печать, но которое распространяется в обществе. Она в восторге от этого письма; а мне не верится, чтобы Апухтин там сказал что-либо новое, веское. Да и самый способ распространения письма мне не нравится: это похоже на кукиш в кармане. Апухтин, по словам баронессы, много пишет прозою [119] и пишет очень интересно, содержательно <…>

9 декабря <С. Петербург>

<…> Был у А. Н. Апухтина. Два часа говорили о Л. Толстом. Апухтин воображал найти во мне ярого толстовца и был поражен, когда на прочтенное им мне письмо его к Толстому, я сказал: «С удовольствием подпишусь под этим письмом». А<пухтин> послала его Т<олстому>, но это совпало с отъездом Толстого из Я<сной> П<оляны> для устройства народных столовых; [120] ответа не получено до сих пор, и А<пухтин> его, конечно, не получит. [121] Боже, как далеко он отстал от современной жизни и журналистики. В письме он думал сказать что-то новое, но все это уже давно толкуют даже не одни серьезные органы печати, а мелкая журнально-газетная тля. [122] И какая дерзость думать, что какой-нибудь А<пухтин> сможет свернуть богатыря Т<олстого> на прежний путь – художника слова! А он это думает и уверен, что Т<олстой> рано или поздно «образумится». Апухтин до сих пор еще переживает разные отдельные фразы т<олстовского> учения, над которыми давно перестали ломать голову в обществе. Между прочим, он уверяет, что обожал и обожает Толстого как художника и что, еще будучи правоведом, прочитав его «Детство», уже влюбился в него. «Детство» вышло под буквами Л. Н., и никто не знал автора. Но появилось «Отрочество» уже под 3-мя буквами, и А<пухтин> пришел в «дикий восторг». Тогда же ему стало известно, кто автор рассказов. Когда А<пухтин> пришел к И. С. Тургеневу с восторженной похвалой о «Детстве», Тургенев сказал почти равнодушно и небрежно: «Да, кое-какой талант есть!.. Может быть, из автора что-нибудь и выработается со временем…» Как-то Апухтин получил письмо от Тургенева, который приглашал его к себе на обед, [123] говоря, что «идол» его, А<пухтина>, Толстой у него обедает. Толстой тогда еще был офицером. Апухтин видел его в первый раз, тут у них завязалось знакомство. [124] Апухтин рассказывал мне со слов А. Ф. Кони о поездке последнего в Ясную Поляну для знакомства с Толстым. Кони послал Т<олсто>му материал из судебных процессов – для писания рассказа или романа из современной жизни. [125] Кони – в восторге от Т<олсто>го, а между тем, по словам Апухтина, которому передавали это как факт, когда Кони уехал, Толстой сказал про него «Ну и гусли же!». Какая-то Кузминская (кажется, сестра графини Т<олстой>) передает А<пухти>ну разные подробности о Льве Ник<олаеви>че. Апухтин готовит материал для нового письма к Т<олсто>му, [126] если получит ответ; но я ему заявил, что едва ли этот ответ им получится <…>

Л. Н. Толстой здесь всюду на языке. И достается же ему! Вчера я имел из-за него стычку с М<арией> Ник<олаевной> Гюбенталь, [127] довольно крупную стычку. Апухтин через г-жу Кузминскую узнал, что Толстой в числе ругательных писем, им получаемых, недавно получил письмо какой-то милой дамы, которая пишет ему, что в первый раз, как встретит его на улице – даст ему пощечину. Господи! Какие жестокие еще у нас нравы!.. <…>

15 декабря.

<…> А. Н. Апухтин просто надоел мне своими просьбами, чтобы я прочел ему мой рассказ! [128] После чтения у Крестовского [129] этот рассказ потерял для меня весь интерес и читать его в том виде, в каком он, для меня – пытка. Апухтин был, видимо, поражен и задет, когда я перечислил тех лиц, которым Вел<икий> кн<язь> послал своего «Будду». [130] «Я непременно получу эту вещь для просмотра, – сказал он. – Вел<икий> кн<язь> всегда так до сих пор делал». Но я ему объявил, что В<еликий> кн<язь> уже получил ответы, решил принять их к сведению, а потому едва ли сделает это. Тогда А<пухтин> заметил: «Неужели же он рассердился на меня за то, что я говорил ему подчас резкую правду об его стихотворениях?» Апухтин, со слов кн. Имеретинского, [131] имевшего с ним недавно разговор, сообщил мне следующее: «Когда я <кн. Имеретинский> посылался из Сан-Стефано Великим князем к Государю, то В<еликий> кн<язь> при прощании сказал мне: «Передай Государю, что Игнатьев пролгался и что такого мерзавца нельзя назначать в Константинополь». [132] На другой день я решил вторично отправиться к В<еликому> князю и заявить, что не продиктует ли он мне свои слова об Игнатьеве, так как я боюсь напутать. Тогда Вел<икий> кн<язь> продиктовал ему ту же фразу и, по приезде в Петербург, он доложил ее, в присутствии Горчакова, [133] Государю».

Апухтин рассказывал, что когда-то, бывая у редактора «Гражданина» кн<язя> Мещерского, встречал там Полонского. Бывало там много народу, и, между прочим, какой-то Бравург (?) иностранец… Он, очевидно, не знал, кто такой Полонский, и на одном вечере обращается к нему с вопросом:

«Вы читали Пушкина?» Изумленный Полонский отвечает:

«Да кто же у нас из образованных людей не читал Пушкина?»

«Прекрасный поэт! И какая чудная его вещь “Бахчисарайский фонтан!” (Картина!)» <…>

А. Н. Апухтин рассказывал мне о чтении своем у В<еликого> кн<язя> Сергея Александровича [134] рассказа. [135] Были Государь, [136] Государыня [137] и многие из особ Царской фамилии. Ему устроили отдельное возвышение, и он упросил Вел<икого> кн<язя> Владимира Алекс<андровича> [138] сесть возле него, чтобы не быть одному. Невдалеке сидели кучкой Государыня и Вел<икие> княгини Ольга Федоровна [139] и Марья Павловна. [140]

«Из этой кучки, – говорит А<пухтин>, – не раздалось за все время ни звука! Видимо, они ничего не понимали и не интересовались!» Государь же, по окончании чтения, долго говорил с Апухтиным о современной литературе. «Что же, понравился ли Ваш рассказ Государю?!» Бывший тут же у Апухтина Карцов за него ответил:

«Конечно, понравился, так как на другой день, после чтения, А<лексей> Н<иколаевич> получил от жены покойного кн<язя> Оболенского [141] приглашение приехать к ней, а затем и сам князь сделал визит. Отсюда видно, что Государь похвалил пьесу и двор заинтересовался ее автором. Не похвали Государь и, поверьте, А<лексей> Н<иколаевич> не получил бы приглашения от кн<язя> Оболеского».

От Апухтина я услышал, что В<еликий> кн<язь> Сергей Александрович не уходит с должности своей из Москвы, а остается. [142] Надеются, что через год Москва будет носить его на руках… <…>

Апухтин бывате в высших сферах, и его рассказам можно верить. Вчера он, со слов кн<язя> Имеретинского и еще какого-то сановника, рассказывал, что 1-го марта, утром, покойный Государь на составленном Лорис-Меликовым [143] (и Градовским?) [144] манифесте о введении конституции написал уже «быть по сему». Затем бумага эта осталась у него в кабинете, и сам Он поехал в манеж и был гнусно убит злодеями. После смерти Его нынешний Государь нашел бумагу и сказал, что прочтет ее и подумает. Через месяц состоялось в собрании министров и присутствии Государя чтение манифеста о конституции. Он начинался заявлением, что нигилизм в России подавлен окончательно и что поэтому является возможность перейти к конституционной реформе правления… Когда прочтено было это место, Государь будто бы сказал: «Ну, это не совсем так!» Из другого источника я слышал, что покойный Градовский сам рассчитывал играть роль министра внутренних дел при конституционном правлении… Вообще, по словам Володи Гана, [145] с которым я вполне согласен, как лично знавший Градовского, последний был человек очень умный и основательно образованный, но карьерист, честолюбец и совершенно бессердечный…

Апухтин рассказывает, что манифест нынешнего Государя, разрушивший все бредни о конституции, был в своем роде ударом грома. В один день прошли слухи, что Государь на что-то решился, и Абаза [146] рассказывал Апухтину, что на вечере у знаменитой Нелидовой, [147] против обыкновения, гости долго не расходились, поджидая новостей. На другой день в комитете министров все были в том же ожидании… Вдруг – манифест! Приходит Лорис-Меликов, ничего не знавший и уверенный, что конституция будет введена, и вдруг ему объявляют, что Государь иначе взглянул на этот вопрос!!..

Что это я занялся политикой, которая меня никогда не интересовала?! <…>

24 декабря. Вильна.

<…> Апухтин рассказывал мне анекдот из жизни Некрасова. Когда гр. Растопчина написала свое длинное стихотворение, которое начиналось строкой «В горах я встретила черкеса», [148] Некрасов заметил: «стоило так много писать, когда в двух словах все стихотворение:

«В горах я встретила чеченца,

Который сделал мне младенца»! <…> [149]

1892 г.

5 марта. <Вильна>

Вчера бар<онесса> Е. К. Остен-Сакен рассказывала мне много интересного про Ал<ексея> Ник<олаевича> Апухтина, которого она знала с юности. Я расспрашивал ее, как попал Апухтин в среду лиц Царской семьи, в высшее общество. По словам баронессы. Апухтин в молодости играл очень уж заметную роль «придворного и великосветского шута». Если б не его талант, то он так и остался бы только шутом. Но талант понемножку завоевал ему почтенное положение, хотя и до сих пор в высшем обществе не прочь над ним поглумиться. Баронесса рассказывала, что несколько лет тому назад она, будучи в СП-ге, была приглашена на обед к герцогу Лейхтенбергскому. [150] На обеде был тесный кружок лиц. Там, кроме баронессы и ее брата Зыбина, [151] были: сам герцог, его жена – гр<афиня> Богарнэ, [152] ее любовник – Вел<икий> кн<язь> Алексей Алекс<андрович>, [153] Апухтин, принц А. Ольденбургский [154] и один из адъютантов. Когда подано было шампанское, то герцог обратил внимание баронессы на бокал, из которого она пьет. Она взглянула и увидела: этот стеклянный бокал, как и прочие бокалы, имел форму урыльника с ручкой. За десертом лакей принес на подносе розы на длинных ветках, покрытых листьями (дело было зимой). Из роз сплели венок, и венок этот возложили на голову Алексея Ник<олаевича> Апухтина, и в этом венке он декламировал стихи. Баронесса уверяет, что А<пухтин> был жалок, а весь обед напоминал собой разнузданный пир у какого-нибудь Нерона… по словам баронессы. Апухтин, и в молодости все такой же толстый, часто, для потехи светского общества, представлял из себя то Гретхен, выходящую из кирхи, то Отелло (при этом он передразнивал Олдриджа [155] и, не зная английского языка, произносил набор английских фраз). По словам баронессы, у него был несомненный талант комика и общество потешалось. А Апухтин, сознавая свою роль, все же гонялся за популярностью в высшем свете и продолжал играть нужную роль шута.

16 апреля.

<…> Вчера баронесса рассказывала интересный факт из жизни поэта Апухтина. В СП-ге есть некто Веригина, которая одно время (да кажется и теперь) гоняется за разными знаменитостями, стремясь, чтобы в ее салоне перебывало все замечательное Петербурга. Ей привезли для представления и толстого, неуклюжего Алексея Николаевича. У Веригиной было много народа. Веригина, как только ей его представили, догадываясь, что тоже какая-нибудь знаменитость, атаковала его вопросами: «Vous jouez?! Vous chantez?!» – «Non, madame, – ответил ей серьезно Апухтин, – je nage!» [*] Эффект вышел поразительный, и с этой встречи между Веригиной и Апухтиным завязалась дружба <…>

1893 г.

19 августа.

Не стало Апухтина, [156] не стало одного из изящнейших и талантливых неудачников-поэтов! Какое ужасное существование окончилось!.. Сколько песен зарыто в могилу!! Вспоминаю мои свидания с Апухтиным и скорблю, что не съездил навестить его. Кашнев был у него недавно и еще вчера через Тыртова [157] он передал мне, что Апухтин на меня в большой претензии за то, что я не приехал. Сегодня я хотел писать ему, еще раз извиниться… Но все кончено! Бедный, бедный Алексей Николаевич!

Настроение Апухтина сказалось в беседе с Кашневым, которому он заметил: «Ну, а Вы что?! На лице Вашем читаю: вчера Коханов, сегодня – Оржевский!» [158] Ядовито, но метко…

22 августа.

Для бедного Апухтина настал уже суд потомства: разные литературные ослы начинают собирать и печатать в газетах сомнительные о нем анекдоты. [159] Как презирал он современную литературную «сволочь» (его выражение). Двери для нее у него всегда были закрыты. А во время панихиды вся эта «сволочь» набралась в его квартиру. Он ненавидел снимать с себя фотографии, а после смерти с него сняли-таки фотографию… Он так осторожен был при выборе своих стихотворений, предназначавшихся к печати, он говорил мне: «Дайте умереть – и посмотрите, что станут печатать!» Наверное, напечатают всякую дрянь… Одной дорогой тенью стало больше для меня в загробном мире! Вспоминаю наши споры, беседы, восторг Апухтина при слушаньи моего рассказа!!..

13 декабря.

Проездом из-за границы, по телеграмме вызвал меня на вокзал Г. П. Карцов. Его рассказы о последних днях Апухтина – ужасны! Ал<ексей> Николаевич умирал долго и сознательно. Он, между прочим, просил жену Карцова сказать ему. где она будет стоять во время панихиды. «Я хочу знать, – говорил он ей, – когда буду лежать в гробу, где будете стоять Вы!» К исповеди он все сам готовил… Карцов рассказывал, что Апухтин много лет не виделся с братом, который теперь стал его наследником. [160] Встреча их произошла при Карцове. Однажды входит к А<пухтину> какой-то отставной капитан. А<лексей> Н<иколаевич> смотрит на него с изумлением. «Алеша! Ты не узнаешь меня?» – говорит капитан. Апухтин долго присматривался и говорит:

– «Извините! Я не имею чести Вас знать!»

– «Я – брат твой! Не узнаешь?»

– «Это ты, Володя?!» – Встреча была более чем холодной: два брата смотрели друг на друга как чужие, общего между ними, кроме радости, не было… И этот отставной капитан владеет теперь всем литературным наследством А<пухтина>!

1894 г.

24 ноября. <СП-г>

Утром, будучи у Доменика, столкнулся с К<онстантином> К<онстантиновичем> Случевским. [161] Заговорили об издании посмертном произведений А. Н. Апухтина. Оказалось, что вечером – чтение и выбор стихотворений в квартире В<ладимира> Н<иколаевича> Герарда. куда пригласил меня Случевский, рассчитывая, как он выразился, получить и от меня совет. Вечером я сошелся с ним у Герарда, но Карцов, которого пригласили, не мог быть. Прочитано было около 40 неизданных стихотворений, и из них большая часть – одобрена для печати. Лично я удивлен правильностью суждений Случевского и его памятью. Все, что забраковал он, – действительно или слабо по мысли, или, как он выразился, «не вытанцовано». Герард только поддакивал. Большие сатирический вещи, как подражание «Певцу во стане русских воинов», [162] не были одобрены Случевским по той причине, что имеют временный характер интереса минуты и были бы ненужным балластом, придающим, однако, особый оттенок музе Апухтина. Я согласен со Случевским, что в будущем и эти стихотворения будут иметь значение в печати как историческо-бытовые справки. Но загромождать ими посмертный сборник, где и без того масса чудных, чисто литературных вещей, не следует. В двух пьесах .по настоянию Случевского и моему Герард вычеркнул середину, которая все портила… Но какие перлы оказываются не напечатанными! Одна «Греция» [163] чего стоит!.. Чтение и разбор продолжались с 9 1/2 до 12 часов, когда мы разошлись. Вечер пролетел незаметно и приятно. Герард по обычаю читал прекрасно, поясняя содержание многих стихотворений рассказом из жизни Апухтина. Он, между прочим, сказал о покойном:

«Я знал его с юности. С юности он был отчаянный педераст, как многие из талантливых людей… И вдруг, почти на старости, он влюбился в Панаеву, да при том такой пламенной, чистой любовью – увы! – любовью, которая благодаря толщине его никогда разделена не могла быть!» По словам В. Н. Герарда (я раньше слышал то же самое от Ник<олая> Ник<олаевича> Герарда), Апухтин был человек добрый и сатира его – не злобна. Но в нем было много мнительности; ему все казалось, что талант его мал, не признается всеми. Вот почему, когда одно время Чайковский перестал у него бывать и как бы охладел к нему, Апухтин приписал это тому обстоятельству, что он отрицает его талант. Случевский рассказал, что однажды Апухтин послал несколько своих стихотворений в «Русскую мысль», журнал взял некоторые, а два или три вернул без объяснений или с очень любезным объяснением. Этого было довольно, чтобы Апухтин обиделся и порвал с «Русской мыслью» все отношения. [164]

Удивительно, что у Апухтина попадаются ужасные сравнения, вроде «перегнивших цепей». [165] Но зато перед другими вещицами его стоит опуститься на колени… Оказывается, что тетрадку, переписанную рукой Карцова, Апухтин при жизни сам прочел и исправил.

25 ноября. <СП-г>

<…> Баронесса рассказывала кое-что о покойном Апухтине, о любви его к Панаевой. Когда Панаева выступила на сцене в русской опере, в роли Антониды, [166] то, желая ей напакостить, намазали черной краской тот стол, к которому по ходу пьесы она должна была прижаться лбом. Апухтин был в ярости, и стоило ему впоследствии напомнить этот инцидент, чтобы испортить ему настроение.

Стихотворение «Греция», столь мне понравившееся, давно известно баронессе. Апухтину одно время надоедали с этим стихотворением, и он перестал его читать. Однажды баронесса просила его: «Lisez donc la Grèce». – «Non! Non!.. Vous parlez – de la mienne?!» [**]

13 декарбя. <Вильна>

<…> В день отъезда моего из Петербурга отправился я разыскивать могилу Алексея Николаевича Апухтина на новом кладбище Александро-Невской лавры. [167] Я помню, как однажды Апухтин сказал мне: «Вот умру и Вы, наверное, не завернете к моей могиле». Мне хотелось доказать ему, что он ошибается. С трудом удалось мне разыскать место последнего упокоения Апухтина. На кресте висел образок и сердоликовый крестик. Памятника еще нет. Кругом могилы столичной буржуазии. Я посидел с 1/2 часа у дорогой могилы. Многое вспомнилось. Бедный Алексей Николаевич! Он так ненавидел покой смерти! Уходя, я видел, как кладбищенский сторож грязной метлой грубо сметал снег с бронзовой головы Достоевского на его памятнике (какой-то иронией судьбы отозвался во мне этот факт). Кладбище Александро-Невской лавры всегда производит на меня впечатление посмертной выставки тщеславия… не веет от него миром, думой, искренней молитвой, ожиревшие монахи и попы вызывают отвращение, нищие – нахальны… С удовольствием покидаешь эти ряды дорогих памятников, высокопарных надписей, часовен, венков… Посидел я у могилы Рубинштейна и Чайковского. Сторож открыл мне обе временные часовни… Какая масса дорогих венков. И какое безмолвие смерти! По кладбищу бродил я, толкаемый какими-то предчувствиями. Могилу дяди моего Н. А. Измайлова [168] я на этот раз не мог найти… Стаи ворон носились над кладбищем. Было сыро, холодно, тоскливо, бесприютно… Бедный Апухтин! Тоску на целый день увез я с кладбища в город.